1930 год

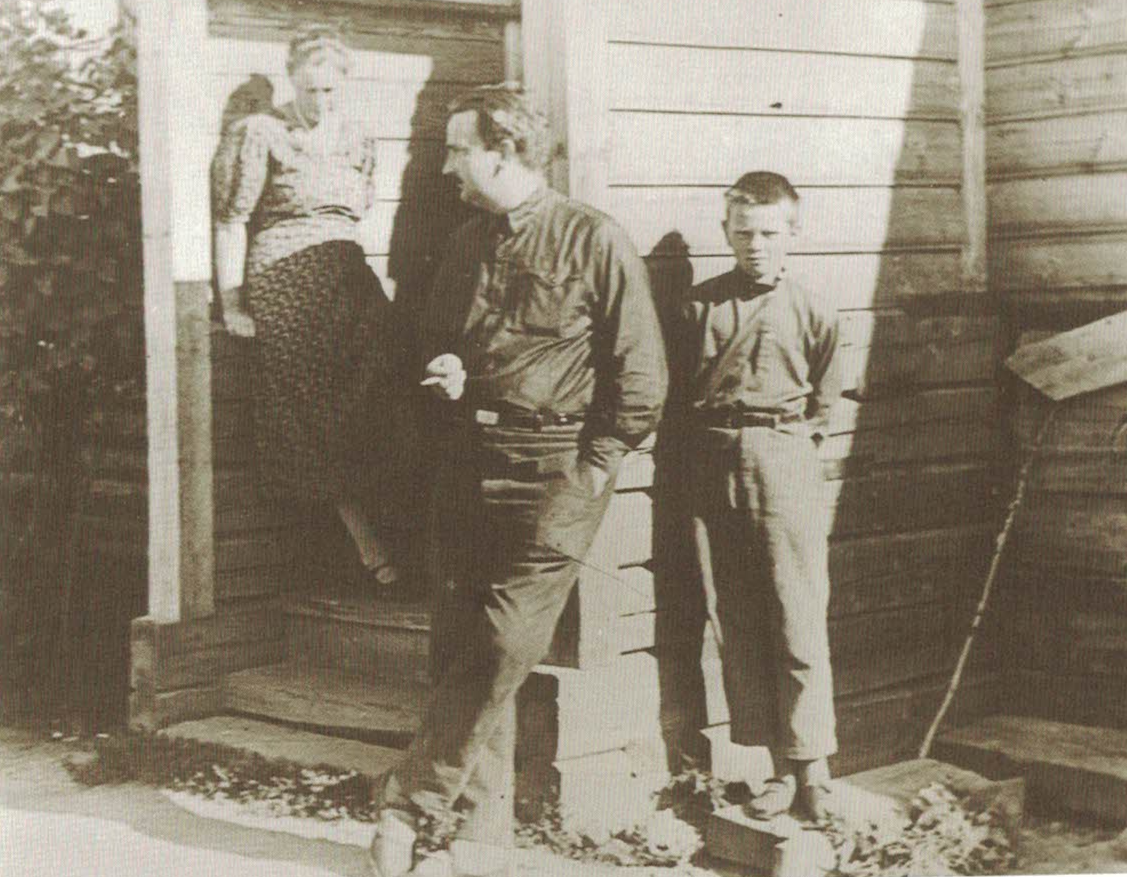

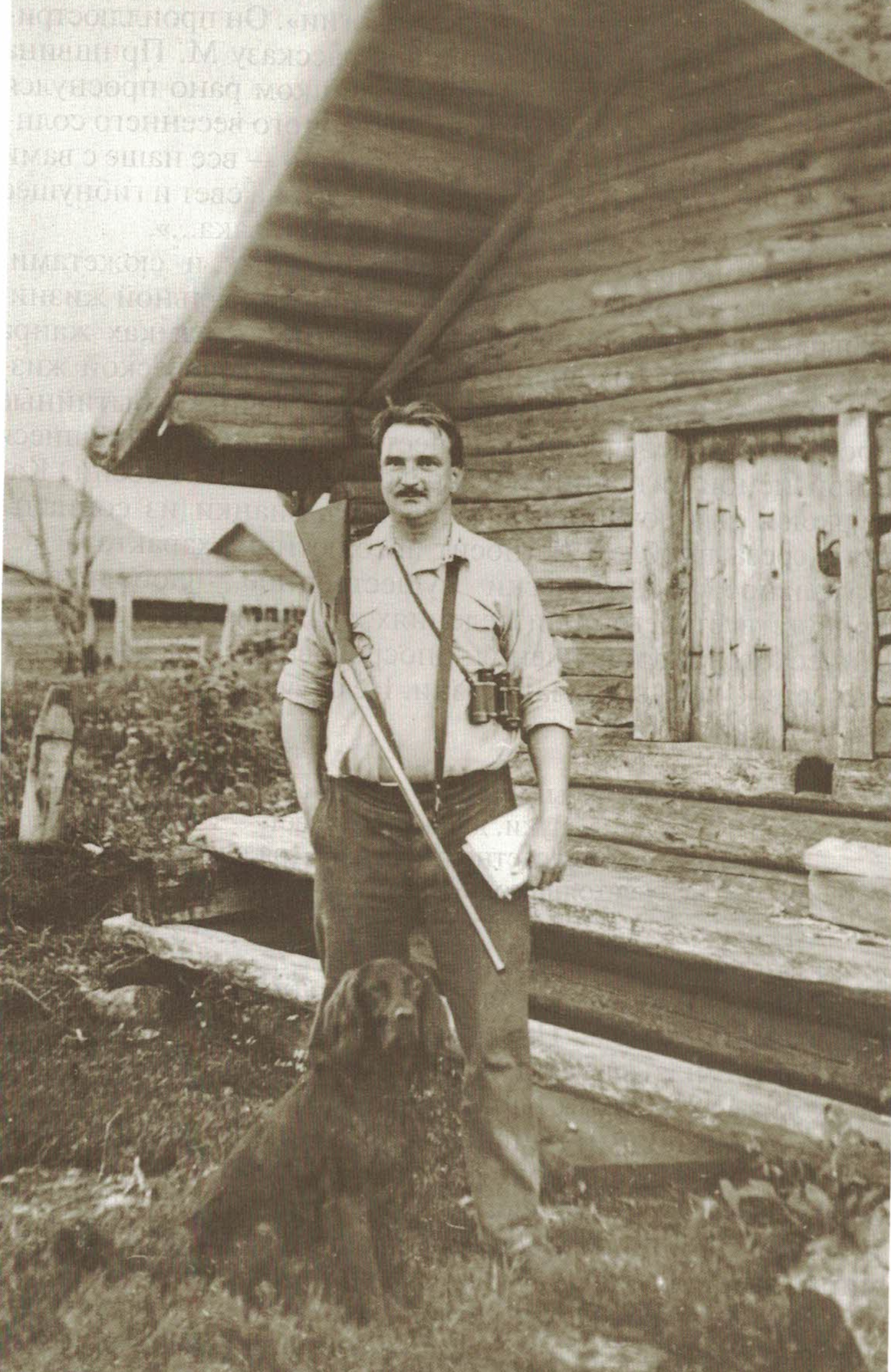

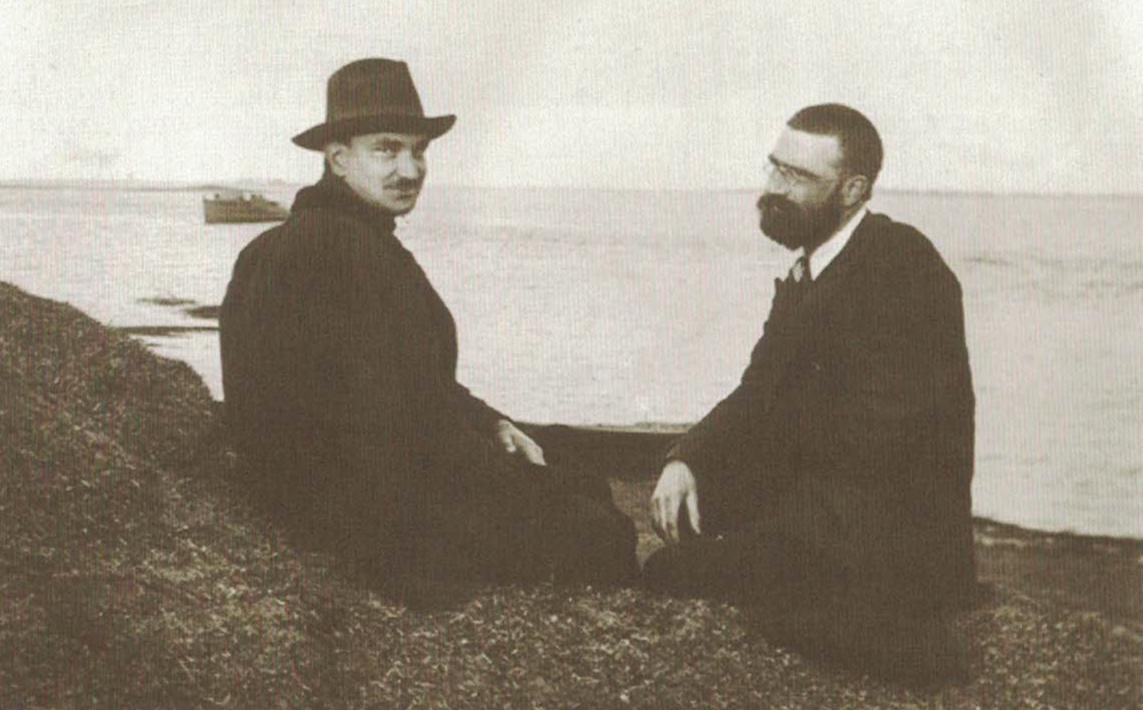

В 1930 году … Виталий Валентинович с приятелем, художником Валентином Ивановичем Курдовым, отправился в далекое путешествие на Обский Север. Он надеялся там встретиться с В.В. Васильевым, интереснейшим человеком, которому удалось найти места, населенными бобрами, и организовать заповедник… По возвращении они издали книжку о своих путевых впечатлениях «Конец земли».

Вятка

В три часа — ночи, утра ли? — Вятка.

Врывается в вагон наш друг — художник. Штаны — воздушный шар, глаза как у сыча. Бурные объятья.

Хватает наши вещи, выкидывает из вагона. Попробуй с ним поспорь!

Через весь город на сонном извозчике — трюх-трюх- трюх-трюх. Смешно после поезда.

В Вятке спешить некуда.

Светло, но спит город. Деревянные домишки прикрылись тополями. Собаки дремлют. Покой.

В одном только доме — большое кирпичное здание с широкими окнами — огни, стук, работа.

— Фабрика?

— Не. Мастерская учебных пособий.

А дальше — дряхлая деревянная старушка стоит в тенистом саду — театр.

Возница жалуется:

— Сколько раз принимался, — никак сгореть не может. Обещают каменный.

Наконец и обиталище друга: на окраине покойный низенький домик, весь желтый. Собственной искусной рукой художника наведен простенький русский орнамент.

Рассказывает друг: красил ночами, чтоб не глазели соседи. Одолеют советами, делать-то ведь нечего им.

Чистый дворик с курами и кошкой, крошечный садик, густой, как дедова борода. Флигелек, на нем палка, на палке — бодрый петушок из жести вертится туда и сюда.

— «Сама садик я садила, сама буду поливать!» — подмигивает Валентин.

Потом становится серьезным:

— Подзакусить бы? Целую ведь ночь не ели.

Вот желудок! Не желудок — трест точной механики.

Пьем чай со всякими домашними благами: тут и коржики, и пирожки, и грибки в сметане, и румяная клубничка.

Отправляемся к другому приятелю, тоже художнику.

Дом с белыми колоннами, дремучий сад. В деревянном флигельке за крепкими ставнями спит наш приятель. На двери — здоровенный замок.

Долго стучим в ставни. Наконец вылезает в окно.

Лобзания. И снова — никак не откажешься — пьем чай с многочисленными благами.

Назад возвращаемся, — на столе уже дымятся тяжелые пельмени.

— Извините уж: из баранины. Говядины не выдавали.

А к пельменям уксус черный и уксус белый — на вкус.

Мы едим весь день. Валентин — в прекрасном настроении. Я все высчитываю про себя, на сколько лет теперь мы от Ленинграда? Но расчет так и остается неоконченным: чудовищная лень охватывает мозг, и голову клонит сон.

Как очутились мы вечером в цирке? Пахнет мокрыми опилками, лошадьми, брезентом. Женщина-вентролог — в скобках: чревовещательница — в гусарском костюме разговаривает с куклой-беспризорником.

Испытываю мучительное чувство: все хочется подтужить свой ремень, обдернуть курточку, — а их нет, и за два дня в поезде отросла густая колкая борода.

Ночью опять трюх-трюх, трюх-трюх на вокзал. Не спеша благоухают цветы в садах. И сквозь дрему вспоминается, — рассказывали за чаем в доме с белыми колоннами, — вспоминается строчка за строчкой надгробная надпись на одном из вятских кладбищ:

Здесь Яков Банников лежит,

Не вздумал дольше он пожить,

До тридцати шести лет дожил

И умер, здесь себя положил.

Прохожий, сделай праху честь,

В тебе коль здравый разум есть.

Ты будешь тем же награжден,

Коль смертью будешь побежден.

И уже утром, на рассвете, когда сели, наконец, в поезд, я еще раз взглянул на мирно дремлющую Вятку и простился с ней.

Проснулись, — а поезд отходит уж от станции Пермь.

Бианки В. В. Конец земли : путевые впечатления 1930 года // Бианки В. В. Собрание сочинений : в 4 т. Т. 4 : Очерки, рассказы, статьи, дневники, письма. Л.: Детлит, 1975. С. 10-12.

1932 год

В 1932 и 1934 годах осенью по приглашению знакомого Виталий Валентинович ездил на Южный Урал, в Челябинск. И там нашел интересное, рассказал об этом – вышел у него небольшой сборник, который так и назывался – «В гостях у челябинцев». Елена Бианки

1934 год

В 1932 и 1934 годах осенью по приглашению знакомого Виталий Валентинович ездил на Южный Урал, в Челябинск. И там нашел интересное, рассказал об этом – вышел у него небольшой сборник, который так и назывался – «В гостях у челябинцев». Елена Бианки

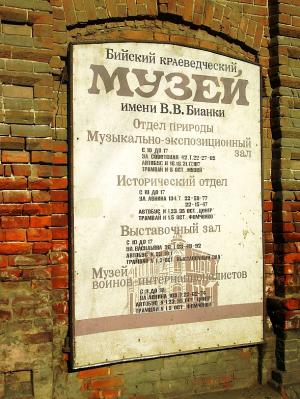

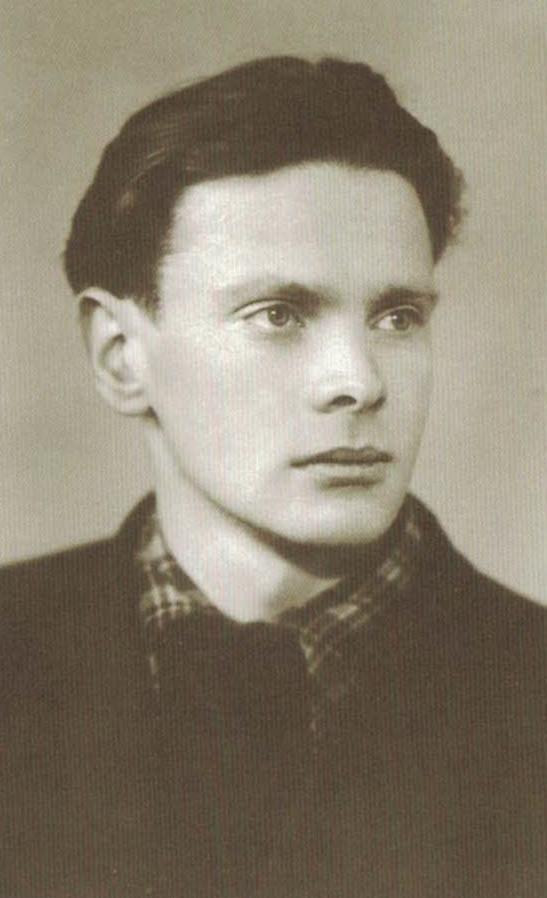

1915 год

Из мемуаров Елены Витальевны Бианки:

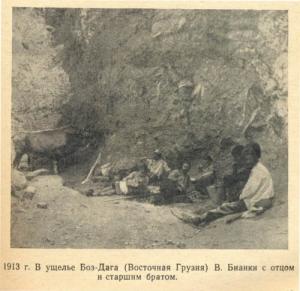

«Взрослая жизнь для Виталия наступила с запозданием – отец только в 21 год закончил гимназию. Год начался трагически – в мае 1915-го умерла мама, Клара Андреевна. Летом отец, Валентин Львович, увез всех троих сыновей на Кавказ, в имение Шелковникова в районе станции Евлах. Там он с Виталием занимался птицами, Лев коллекционировал насекомых, Анатолий собирал гербарий и фотографировал».

«На Кавказе и в Закавказье Виталий Валентинович бывал несколько раз. И на Черном море тоже. Первая поездка – еще молодым человеком – с отцом и братьями. Выжженный солнцем степной аул, гроза в горах, жадный торговец, нищий, храбрый джигит – история безумной погони за соколом – так через 12 лет, когда начал писать, впечатления этой поездки отразились в романтической повести «Черный сокол».

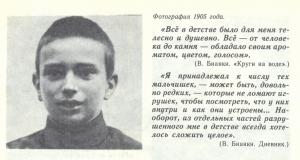

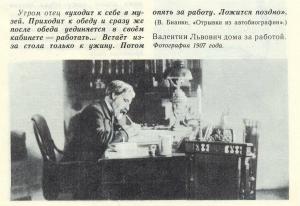

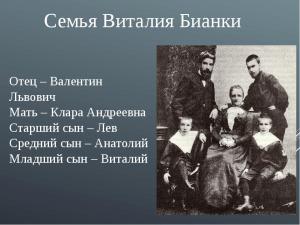

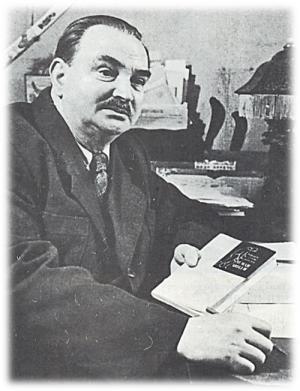

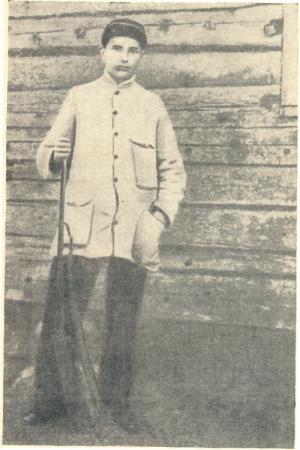

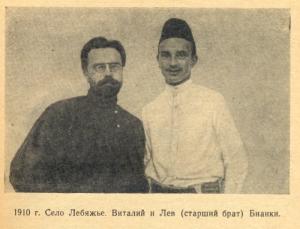

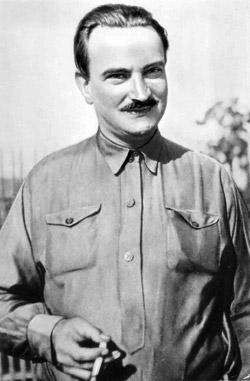

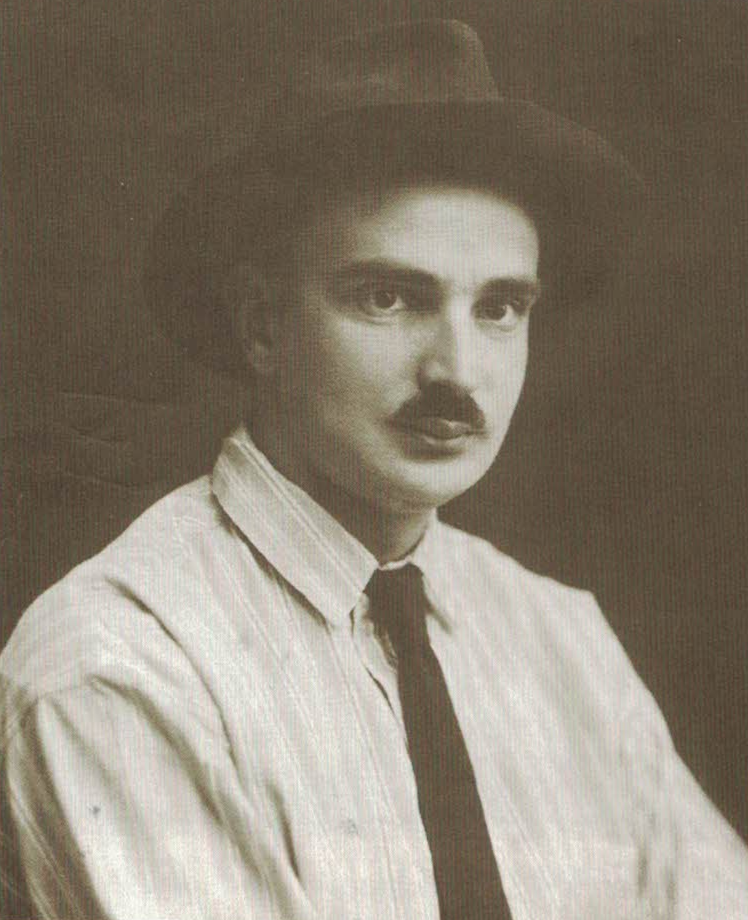

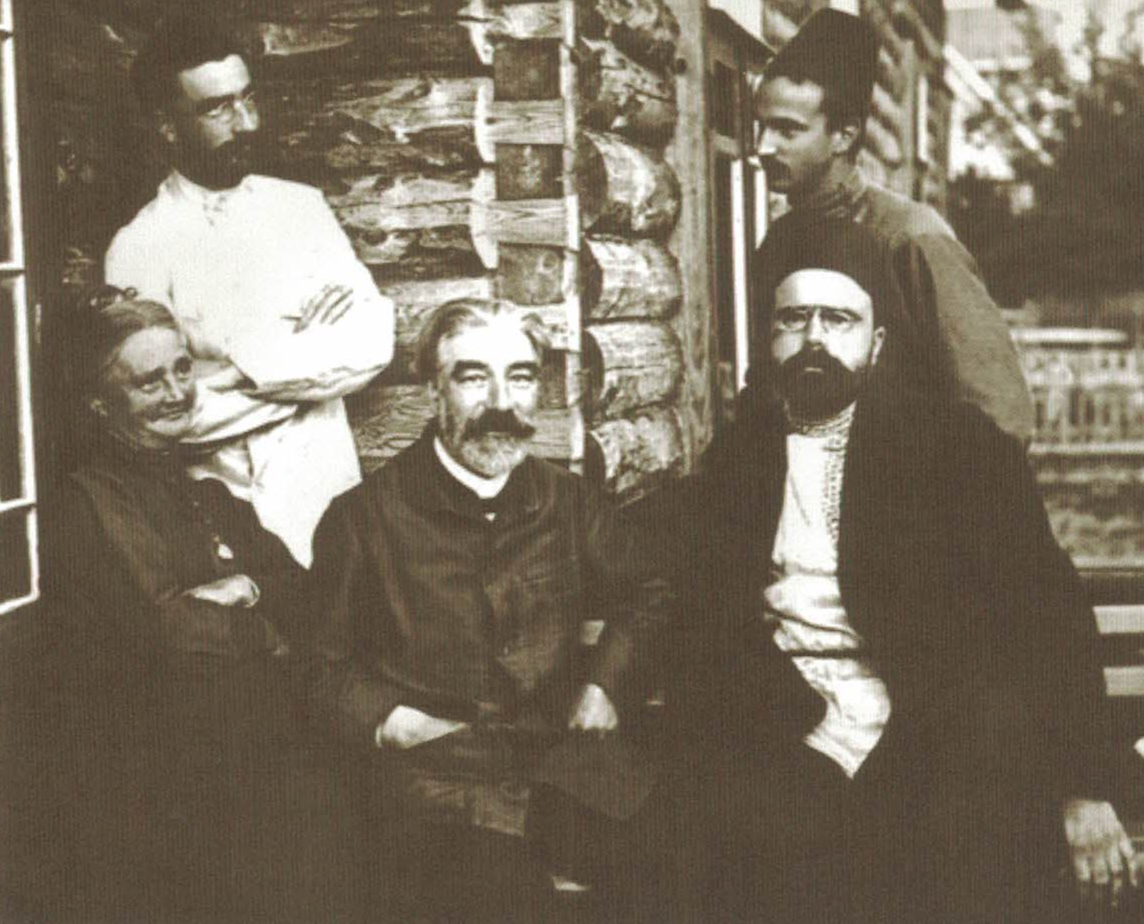

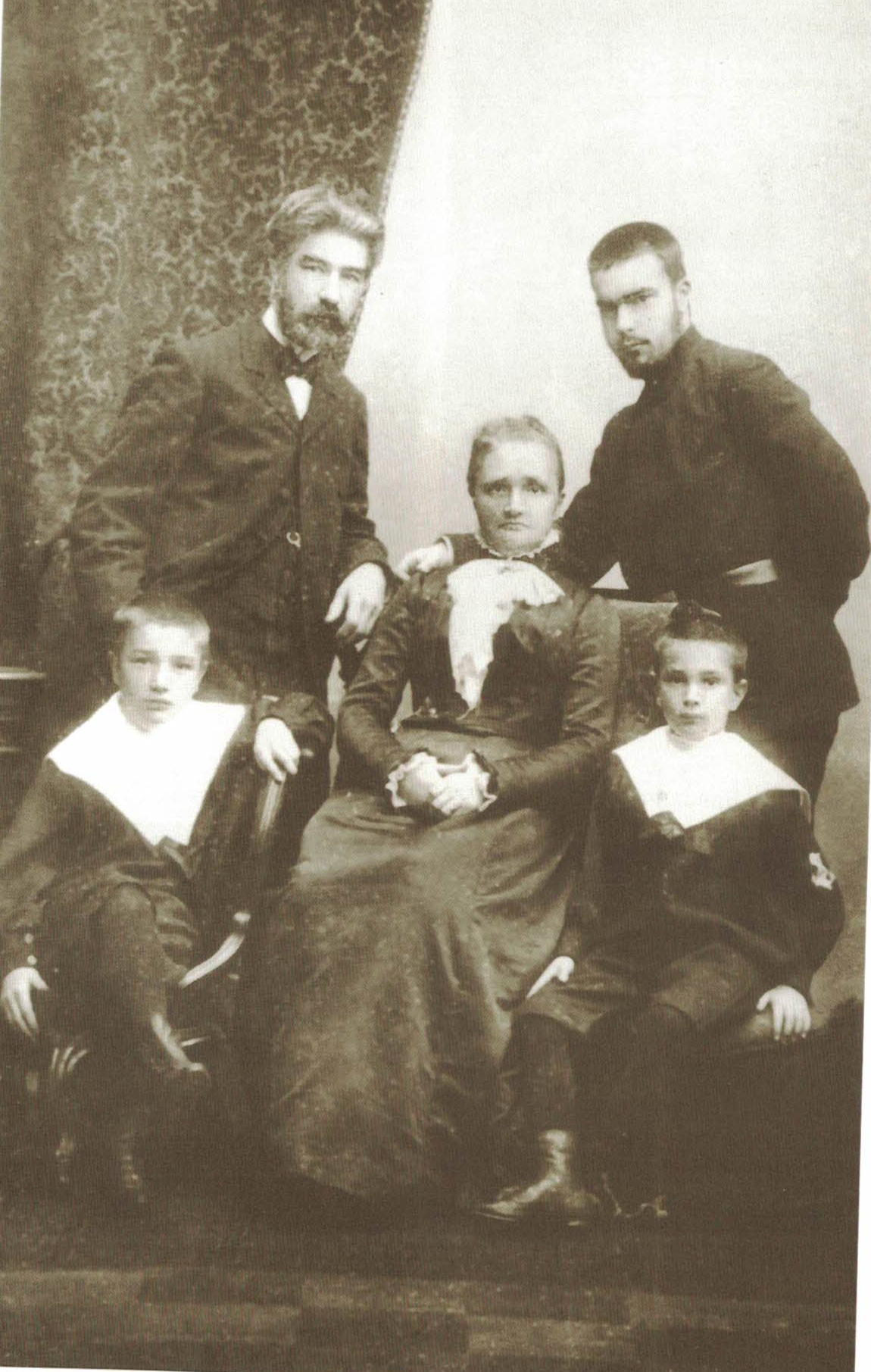

1894

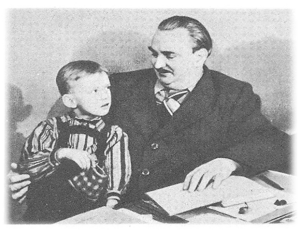

Виталий Валентинович Бианки родился 11 февраля 1894 года в Петербурге в семье ученого орнитолога Валентина Львовича, всю жизнь проработавшего в зоологическом музее Академии наук Санкт-Петербурга, и Клары Андреевны Бианки, у которых на тот момент уже было два сына – Лев и Анатолий. В заднем корпусе была квартира старшего зоолога Зоологического музея.

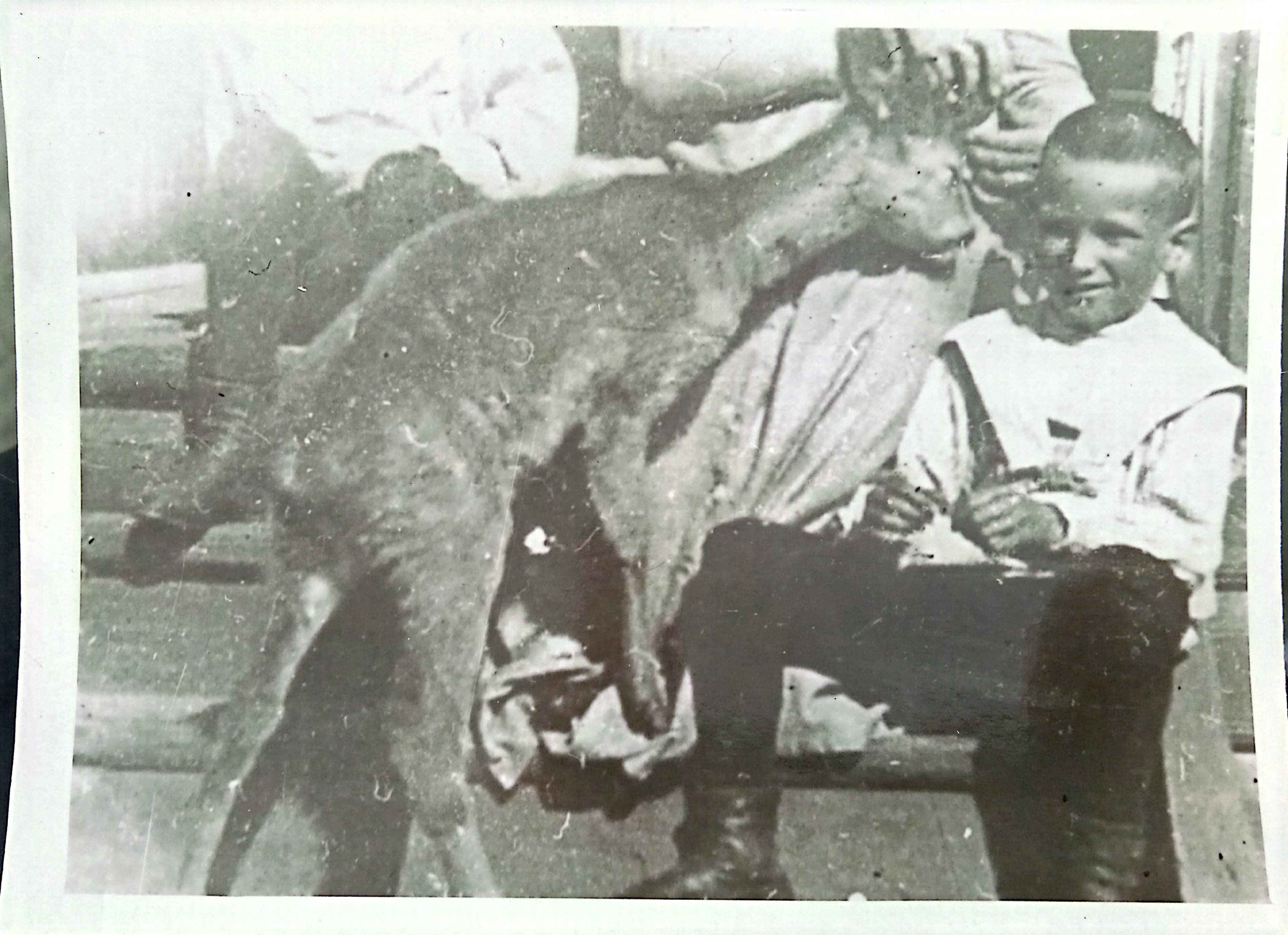

Маленький Виталий с двумя братьями часто бывали в залах музея, где за стеклянными витринами замерли животные, привезенные со всего земного шара. Но это были лишь чучела животных, а дома, в квартире находились вольеры, клетки с птицами, аквариумы с рыбами, террариумы с черепахами, ящерицами, змеями.

Отец ввел Виталия в свой мир – удивительный, но неподвижный и молчаливый мир музейных коллекций, диковинных птиц и зверей. Так у будущего писателя родилась мечта – найти «волшебную палочку», которая бы оживила застывший мир. Такой «волшебной палочкой» могло быть только художественное слово.

Осенью 1924 года семья Бианки переехала на 3-ю линию Васильевского острова, где в доме

№ 58/4, на углу Третьей линии и Малого проспекта были прожиты все дальнейшие годы.

1915

В 1915 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петроградского университета. Бианки женится на Зинаиде Александровне Захаревич, но брак был недолгим и несчастливым, позже, в 1918 году, родился сын Михаил. Отучиться Виталий не успевает, в начале Первой мировой войны отправляется в армию. Будущий писатель получает образование военного и в звании прапорщика служит в артиллерии.

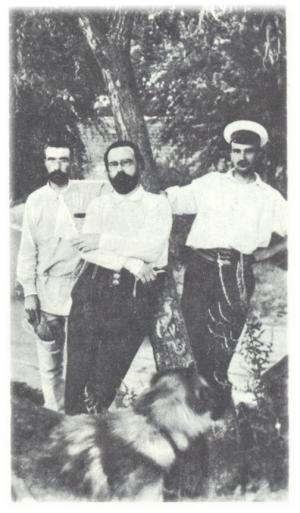

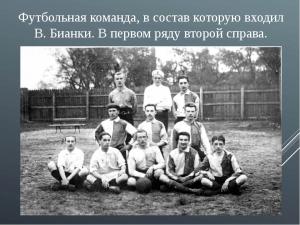

В молодости играл в футбольных командах Санкт-Петербурга в играх чемпионата города[8]. Выступал за клубы «Петровский» (1911 год), «Нева» (1912), «Унитас» (1913—1915, 1916 весна). Обладатель Весеннего кубка Санкт-Петербурга 1913 года.

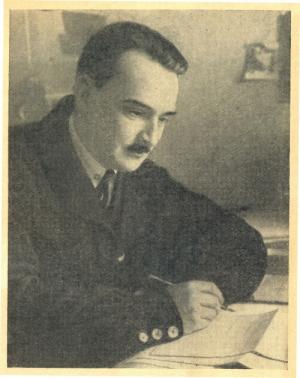

1922-1959

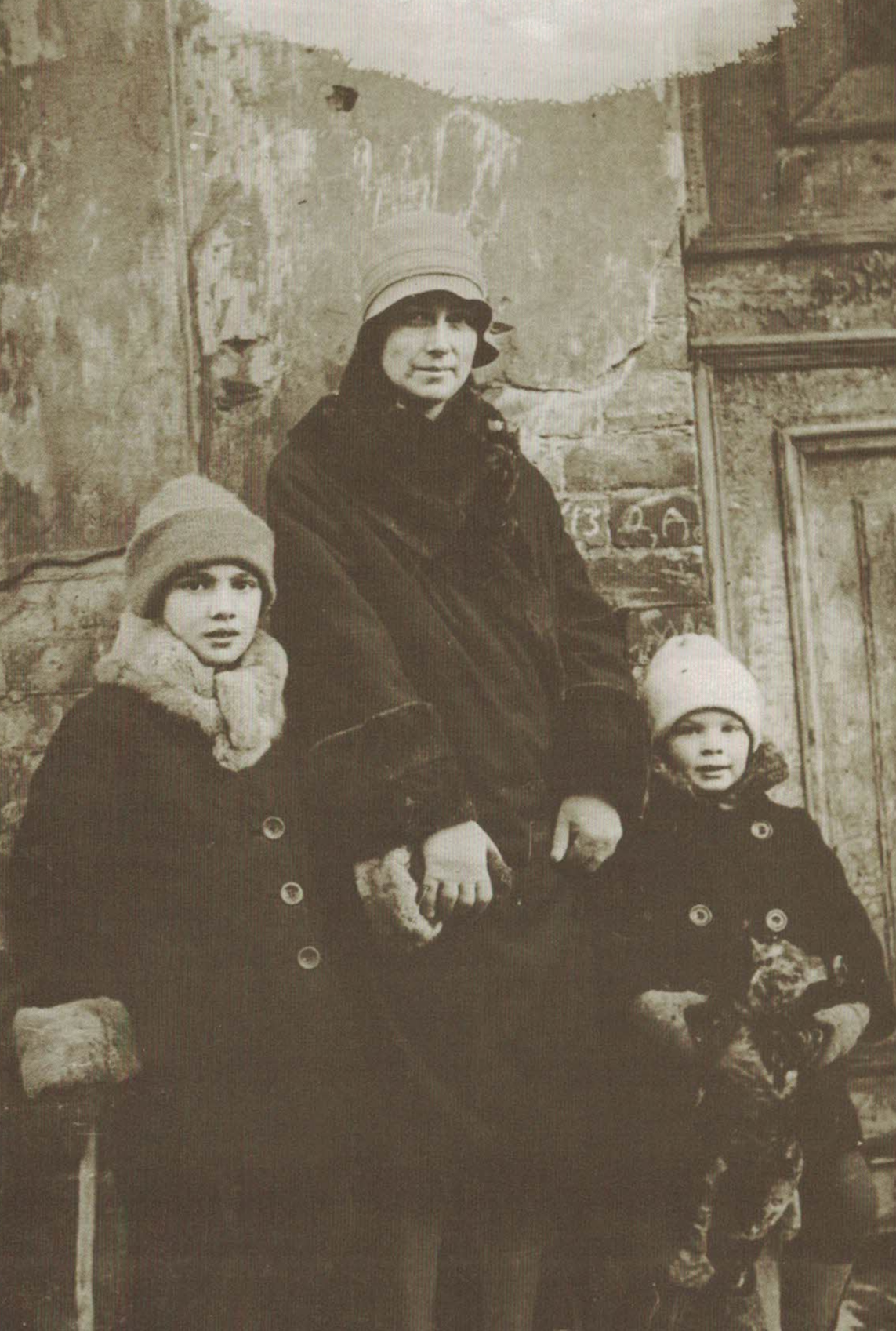

«В родной Петербург отец вернулся осенью 1922 года уже с новой женой Верой Николаевной (в девичестве Клюжевой) и маленькой дочерью, то есть мной». Елена Бианки

Осенью 1924 года семья Бианки переехала на 3-ю линию Васильевского острова, где в доме

№ 58/4, на углу Третьей линии и Малого проспекта были прожиты все дальнейшие годы.

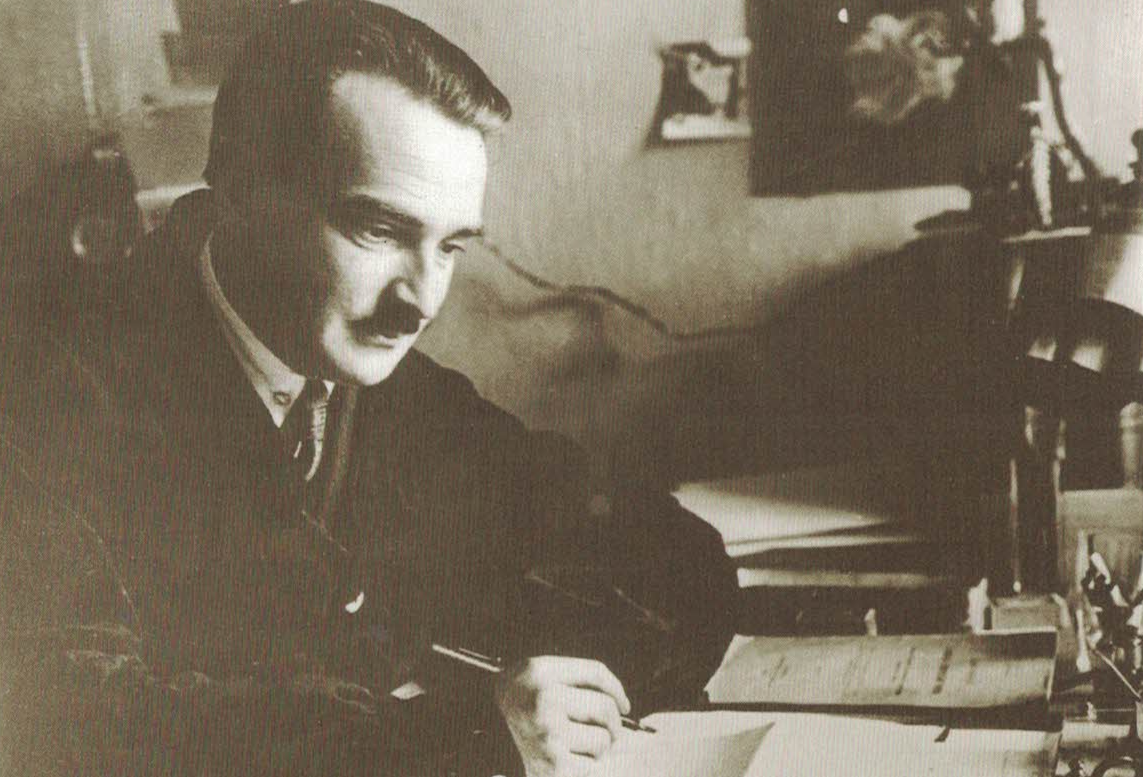

Виталий Бианки не стал заканчивать университет. Больше, чем к науке, его потянуло к литературному творчеству. Он сел за письменный стол. В 1922 году в кружке детских писателей при библиотеке Педагогического института В. Бианки познакомился с С.Я. Маршаком, который привел его в журнал «Воробей». В 1923 году в этом журнале опубликовал свой первый рассказ «Путешествие красноголового воробья», а затем выпустил книжку «Чей нос лучше?».

Постепенно он становится одним из основоположников советской литературы для детей, основателем целого направления, посвященного научно-художественному отображению жизни леса и его обитателей. С 1923 по 1925 год Бианки написал очень много сказок и рассказов. Елена Бианки: «Сыграли свою роль молодость, силы, желание работать и огромный интерес к литературному творчеству».

С 1924 года Виталий Бианки начал вести в журнале «Воробей» раздел о фенологических изменениях в природе, названный им «Лесная газета», которая со временем переросла в книгу.

Главная книга Бианки – «Лесная газета», её он собирал и переделывал всю жизнь – начиная с журнального варианта и первого отдельного издания 1927 года – до последнего прижизненного IX издания 1958 года.

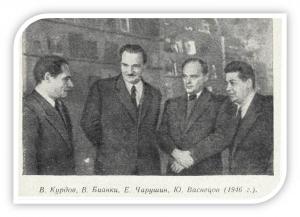

Известные художники, которые иллюстрировали книги В.Бианки: В. Курдов, Е. Чарушин,

Ю. Васнецов, В. Ватагин, Г.Никольский, Е.Рачев, В.Шевченко и др.. «Детям – доброе,» –девиз Бианки.Ценил рисунки Е.Чарушина к своим сказкам и рассказам, говорил, что он умеет улыбаться в рисунке, а это важно.

Уже, начиная с 30-х годов и далее, у Виталия Бианки появляются литературные ученики: Нина Павлова, Алексей Ливеровский, Николай Сладков, Святослав Сахарнов, Кронид Гарновский и другие.

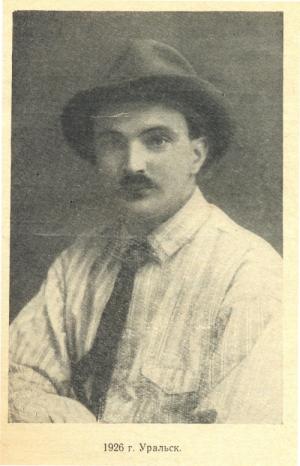

В конце 1925 года Бианки был снова арестован и приговорён за участие в несуществующей подпольной организации к трём годам ссылки в Уральск. Очень много писал. В 1928 году, благодаря многочисленным ходатайствам, в том числе М. Горького, обратившегося к Г. Г. Ягоде, получил разрешение переехать в Новгород, а затем в Ленинград (1929 г. начало года).

В ноябре 1932 года последовал новый арест. Через три с половиной недели он был освобождён «за отсутствием улик».

В марте 1935 года Бианки как «сын личного дворянина, бывший эсер, активный участник вооружённого восстания против советской власти» был ещё раз арестован и приговорён к ссылке на пять лет в Актюбинскую область. Благодаря заступничеству Е. П. Пешковой ссылка была отменена, и Бианки был освобождён.

У Виталия Валентиновича и Веры Николаевны было трое детей: Дочь — Елена (1922—2009), художник-иллюстратор, замужем за писателем и учёным А. А. Ливеровским.

Сын — Виталий (род. 1926), орнитолог. Сын — Валентин (1932—1970)

В 1950-е годы ученики Бианки, которые знали и любили природу, организовали Могучую Кучку, как называл ее Виталий Валентинович, и участвовали в выпусках ежемесячной детской радиопередачи «Вести из леса». Старались делать так, «чтобы занятно было, чтобы не скучали ребята, а радовались». Все зверюшки и птицы говорили на человеческом языке, чтобы ребятам понятно было. Передача «Вести из леса» нравилась всем: и детям, и взрослым. «В больнице, за день до смерти, отец слушал «Вести из леса», радовался, что удалось записать на магнитофон и включить в передачу настоящие голоса птиц, его любимых птиц…» Елена Бианки

С 1924 по 10 июня 1959 года (за исключением ссылок и эвакуации) проживал в Ленинграде.

…До сих пор произведения Виталия Бианки любимы многими, они научно достоверны, занимательно-интересны и «всем возрастам покорны». Обладая литературным мастерством и прекрасно зная природу, писатель создает некий синтез искусства и науки. Бианки – и поэт в душе, и редкой наблюдательности натуралист, это в полной мере чувствуется в его сказках и рассказах. С одной стороны, все книги Виталия Валентиновича – своеобразная природоведческая энциклопедия, с другой – превосходное чтение, помогающее становлению характера читателя, пробуждению любви к природе, к ее поэзии, осознанию места в ней человека, ответственности его за всех «братьев меньших».

10 июня 1959 года Виталий Валентинович умер, похоронен на Богословском кладбище. Надгробие работы скульптора Жермен Меллуп входит в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения.

Фото 1894

Фото 1922-1959

Скульптура

Скульптура на могиле В. Бианки

Памятник на могиле Виталия Бианки на Богословском кладбище создала Жермен Яновна Мелупп, ученица писателя и подруга его семьи, известная скульптор.

На памятнике изображена задумчивая, сидящая на камне девушка с бельчонком на плече. Оригинал скульптурной композиции сейчас находится в доме Бианки, а мраморная копия украшает его могилу.

Памятник был признан объектом культурного наследия, но более чем за 6 десятилетий не реставрировался.

1916 год

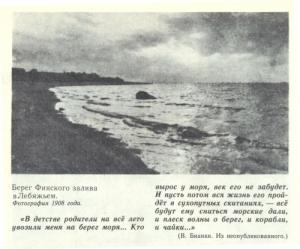

Что за место Лебяжье? Прекрасно о нем сказал сам писатель Бианки: «Неспроста эта деревня носит такое поэтическое название. Искони ранней весной, когда еще не весь залив освободился ото льда, против этого места на песчаных отмелях останавливаются стада лебедей. Серебром отливают их могучие крылья, и серебряными трубами звучат в поднебесье их могучие голоса. Здесь пролегает „Великий морской путь“ перелетных из жарких стран на родину — в студеные полночные края. Осенью здесь тоже валом валит морская птица, совершая обратный путь с рожденной у нас молодежью.

С детства Виталия по 1916 год каждое лето семья известного ученого уезжала в деревню Лебяжье Ленинградской области, где жила на разных дачах. Здесь Виталий Бианки впервые погрузился в общение с природой в лесных окрестностях Лебяжьего. С тех пор он остался влюбленным в лес и его обитателей. Мир животных стал для него заповедной страной.

Было в Лебяжье две футбольные команды. Первая — «Лебедь» считалась

сильнейшей в округе — от Красной Горки до Мартышкино. Душой футбольных

матчей здесь многие годы был гимназист Виталий Бианки. В дачный сезон

без его участия не проходила, пожалуй, ни одна игра.

Футбол в те годы только входил в моду, поэтому публики на каждый матч собиралось множество,

У Лебяжьего существует своя дачно-литературная страница. На сегодняшний день от писательских усадеб остались памятные знаки разного характера. Больше всего повезло даче ученого и писателя А.А.Ливеровского. Дом сохранился. В 2003 году сын писателя установил в память об отце на нем табличку.зрители стеной стояли вокруг поля.

Алексей Алексеевич Ливеровский был женат на дочери Виталия Бианки Елене. Дача семейства Бианки в Лебяжьем выходила на берег Финского залива. В начале XX века в летний период усадьба Бианки превращалась в центр культурной жизни поселка. Здесь юный Виталий Бианки открывал для себя родную природу. Сейчас о даче напоминает только вот такой памятный знак.

Фото

Поляна Бианки

Особо охраняемая природная территория "Поляна Бианки" была создана в посёлке Лебяжье на южном берегу Финского залива в 2008 году на пожертвования, собранные местными жителями. Таким способом поселковые активисты попытались остановить уничтожение последнего незастроенного куска берега в Лебяжьем, и, заодно, увековечить имя одного из лебяженских дачников начала XX века, ставшего впоследствии известным писателем - Виталия Бианки. Мальчик Виталик каждое лето проводил в Лебяжьем на родительской даче: купался и рыбачил в море, гулял по лесам с отцом, и именно здесь учился наблюдать за живой природой.

"Поляна Бианки" стала первым в России муниципальным заказником. Сейчас это примерно 20 гектаров соснового леса на прибрежных валах, междюнное болото, стометровой ширины песчаный пляж, стоянка перелётных птиц, множество гранитных валунов на берегу и в воде.

1917 год

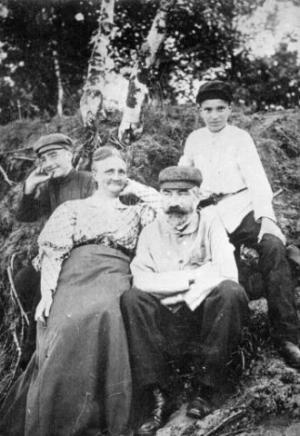

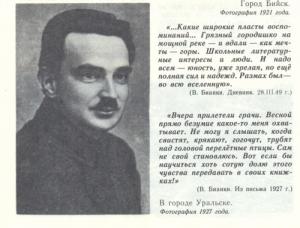

В конце 1918 или в январе 1919 г. водоворот гражданской войны забросил в Бийск прапорщика Виталия Валентиновича Бианки, известного в то время под фамилией Белянина. Здесь будущий писатель прожил до сентября 1922 г., работал инструктором-краеведом в местном земстве, читал лекции по орнитологии слушателям учительских курсов при Алтайском народном университете, участвовал в работе Бийского общества любителей природы. В центре Бийска, недалеко от моста через реку Бию, как островок истории стоит старинная постройка из красного кирпича - здание краеведческого музея, на первом этаже которого расположен зоологический отдел. В его создании активное участие принимал В. В. Бианки .

К концу 1920 года его первый брак распался. В Бийске Бианки работал в школе второй ступени (бывшей гимназии) преподавателем биологии. Там он познакомился с преподавательницей французского и немецкого языков Верой Николаевной Клюжевой. 6 мая 1921 Виталий Бианки и Вера Николаевна зарегистрировали брак, а 13-го того же месяца обвенчались в местной церкви.

Бианки был активным участником Бийского общества любителей природы, читал в Алтайском народном университете лекции по орнитологии. Живя в Бийске, организовал две научные экспедиции на Телецкое озеро.

В те годы в местной газете «Алтай» частенько появлялись его заметки о природе, подписанные инициалами «В.Б.». Бийский период можно назвать переломным в жизни В. В. Бианки. Вернувшись в Петроград, он полностью посвятил себя писательскому труду. Четырехлетнее пребывание на АлтаеIне было для него бесплодным. По воспоминаниям художников, иллюстрировавших его книги, В.Курдова, Е.Чарушина, Н.Комарова, он всегда восторженно отзывался о красоте Горного Алтая. Художникам, отправлявшимся туда, советовал больше брать с собой синих красок. Поэтическое описание красоты Алтая встречается в его рассказе «Бун». Дом, где жил В. В . Бианки вместе со своим братом Анатолием, не сохранился, но будущий известный детский писатель и исследователь природы получил вечную прописку в Бийске - его именем назван краеведческий музей. В 1921 году дважды арестовывался ЧК Бийска, к тому же отсидел три недели в тюрьме в качестве заложника. В сентябре 1922 года В. Бианки был предупреждён о возможном аресте, и, оформив командировку, отправился с семьёй(женой и дочерью Еленой) в Петроград.

Фото

Школа

МБОУ СОШ № 4 им. В. В. Бианки

21 апреля 2011 года городская Дума Бийска приняла историческое решение о присвоении МОУ СОШ №4 г.Бийска имени В.В.Бианки

В 1921 году, 1 октября Виталий Валентинович Бианки был принят преподавателем в школу имени 3-го Коминтерна. Вёл уроки биологии и мирозданияв двух старших 7-ой и 9-ой группах. Уволился 1 сентября 1922 года в связи с переездом на постоянное место жительства в город Ленинград.

Муромцевский переулок, 6, Бийск

+7 (3854) 33-12-47

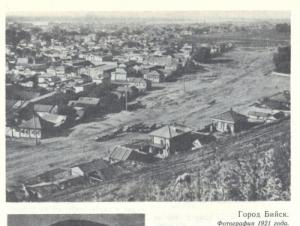

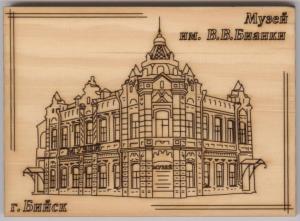

Музей

Бийский краеведческий музей имени В.В. Бианки

Музей краеведческий им.В.В.Бианки открыт в 1920 г. Основой для его создания послужили коллекции Земской управы и естественно-исторического кабинета Алтайского народного университета. Часть экспонатов была получена от учетно-реквизиционной комиссии при Бийском ревкоме.

В музее были образованы отделы: геологический, ботанический, зоологический, археологический и восточного искусства. Первый директор – М.И.Крот-Донской. Одним из организаторов музея был В.В.Бианки, с 1967 г. музей носит его имя.

В фондах отдела имеется палеонтологическая коллекция чучел, коллекция животных и птиц Алтая, гербарии, собранные Хребтовым, Бианки, Митропольским. В экспозиции исторического отдела представлены материалы по древней истории Алтая, культуре и быту русского, алтайского, кумандинского народов, по темам «Бийск – крепость», «Бийск – торговый город», «Боевой и трудовой подвиг бийчан в годы Великой Отечественной войны».

Открыты мемориальные уголки М.Ф. Розена, В.В. Бианки.

г. Бийск, ул. Ленина, 134

почтовый индекс: 659325

тел.\факс: (3854) 33-75-47

Сайт:https://бийский-музей.рф/

Старый сайт:http://www.biysk.museum.ru/ru/orgs/bkm/nauchnaya-biblioteka/

1918

В первое десятилетие XX века в жизни Виталия Бианки происходит множество разнообразных событий. По окончании гимназии поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петроградского университета, но в 1916 году был призван в армию, после окончания ускоренного курса Владимирского военного училища в чине прапорщика направлен в артиллерийскую бригаду, формировавшуюся в Царском Селе (ныне г. Пушкин). Здесь встретил Октябрьскую революцию. Вскоре бригада была переведена в Поволжье, там, вероятно, распалась, и о судьбе Виталия Бианки его родные ничего не знали более двух лет. Лишь в 1920 году старшие братья (отец и мать к тому времени умерли) получили от него весточку, что он живет в Бийске.

Вплоть до недавних пор годы были "белым пятном" в биографии писателя. Сам он никому, кроме, может быть, самых-самых близких, не рассказывал, как прожил их. На то были веские основания.

У дочери В. Бианки, Елены Витальевны, родившейся в Бийске и проживавшей в Санкт-Петербурге, сохранился интереснейший документ - собственноручные показания отца, затребованные от него в 1925 году органами ОГПУ. В них говорится:

«... В феврале 1917 года участвовал в свержении царской власти. Избран своей частью (1-я артиллерийская бригада в Царском Селе) в Совет солдатских и рабочих депутатов. В это же время примкнул (поступил членом), под влиянием моего друга Викентия Викентьевича Соколова (по словам Вит. Бианки, убит белыми в 1920 году в районе озера Байкал. - В. Г.), к партии эсеров. Работал в комиссии по охране художественных памятников Царского Села...

Ранней весной 1918 года моя часть была отправлена на Волгу. Летом 1918 года работал в Самаре, в газете "Народ". В это время я поколебался в правильности тактики ПСР (партии социалистов-революционеров. - В. Г.) и с этого момента никакого активного участия в работе партии не принимал, хотя и продолжал жить при КОМУЧе. С членами КОМУЧа попал сначала в Уфу (после эвакуации Самары), потом в Екатеринбург. В Екатеринбурге члены КОМУЧа были арестованы колчаковцами. Меня (случайно) в это время в гостинице не было, но была моя семья.

Поэтому, когда членов КОМУЧа чехи отправили в особом поезде в Уфу, я сел вместе с семьей и опять очутился в Уфе. Тут я пошел на базар и переменил свое военное платье на статское, заявив партии, что от работы в ней отказываюсь... Уехал с семьей в Томск, а оттуда - в Бийск...

Во время колчаковщины жил под чужой фамилией. Квартирой моей пользовался в это время разыскиваемый колчаковской контрразведкой Александр Ильич Перевалов (позже зав. губоно в Перми)».

По документам он значился Виталием Беляниным, студентом Петроградского университета и орнитологом-коллектором Зоологического музея Российской Академии наук. (Музей, как уже говорилось, возглавлял его отец.) Настоящую свою фамилию скрывал вплоть до изгнания колчаковцев. Но в его паспорте до конца жизни оставалась двойная фамилия: Бианки-Белянин.

1918

В первое десятилетие XX века в жизни Виталия Бианки происходит множество разнообразных событий. По окончании гимназии поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петроградского университета, но в 1916 году был призван в армию, после окончания ускоренного курса Владимирского военного училища в чине прапорщика направлен в артиллерийскую бригаду, формировавшуюся в Царском Селе (ныне г. Пушкин). Здесь встретил Октябрьскую революцию. Вскоре бригада была переведена в Поволжье, там, вероятно, распалась, и о судьбе Виталия Бианки его родные ничего не знали более двух лет. Лишь в 1920 году старшие братья (отец и мать к тому времени умерли) получили от него весточку, что он живет в Бийске.

Вплоть до недавних пор годы были «белым пятном» в биографии писателя. Сам он никому, кроме, может быть, самых-самых близких, не рассказывал, как прожил их. На то были веские основания.

У дочери В. Бианки, Елены Витальевны, родившейся в Бийске и проживавшей в Санкт-Петербурге, сохранился интереснейший документ - собственноручные показания отца, затребованные от него в 1925 году органами ОГПУ. В них говорится:

«... В феврале 1917 года участвовал в свержении царской власти. Избран своей частью (1-я артиллерийская бригада в Царском Селе) в Совет солдатских и рабочих депутатов. В это же время примкнул (поступил членом), под влиянием моего друга Викентия Викентьевича Соколова (по словам Вит. Бианки, убит белыми в 1920 году в районе озера Байкал. - В. Г.), к партии эсеров. Работал в комиссии по охране художественных памятников Царского Села...

Ранней весной 1918 года моя часть была отправлена на Волгу. Летом 1918 года работал в Самаре, в газете "Народ". В это время я поколебался в правильности тактики ПСР (партии социалистов-революционеров. - В. Г.) и с этого момента никакого активного участия в работе партии не принимал, хотя и продолжал жить при КОМУЧе. С членами КОМУЧа попал сначала в Уфу (после эвакуации Самары), потом в Екатеринбург. В Екатеринбурге члены КОМУЧа были арестованы колчаковцами. Меня (случайно) в это время в гостинице не было, но была моя семья.

Поэтому, когда членов КОМУЧа чехи отправили в особом поезде в Уфу, я сел вместе с семьей и опять очутился в Уфе. Тут я пошел на базар и переменил свое военное платье на статское, заявив партии, что от работы в ней отказываюсь... Уехал с семьей в Томск, а оттуда - в Бийск...

Во время колчаковщины жил под чужой фамилией. Квартирой моей пользовался в это время разыскиваемый колчаковской контрразведкой Александр Ильич Перевалов (позже зав. губоно в Перми)».

По документам он значился Виталием Беляниным, студентом Петроградского университета и орнитологом-коллектором Зоологического музея Российской Академии наук. (Музей, как уже говорилось, возглавлял его отец.) Настоящую свою фамилию скрывал вплоть до изгнания колчаковцев. Но в его паспорте до конца жизни оставалась двойная фамилия: Бианки-Белянин.

1918

В первое десятилетие XX века в жизни Виталия Бианки происходит множество разнообразных событий. По окончании гимназии поступил на естественное отделение физико-математического факультета Петроградского университета, но в 1916 году был призван в армию, после окончания ускоренного курса Владимирского военного училища в чине прапорщика направлен в артиллерийскую бригаду, формировавшуюся в Царском Селе (ныне г. Пушкин). Здесь встретил Октябрьскую революцию. Вскоре бригада была переведена в Поволжье, там, вероятно, распалась, и о судьбе Виталия Бианки его родные ничего не знали более двух лет. Лишь в 1920 году старшие братья (отец и мать к тому времени умерли) получили от него весточку, что он живет в Бийске.

Вплоть до недавних пор годы были «белым пятном» в биографии писателя. Сам он никому, кроме, может быть, самых-самых близких, не рассказывал, как прожил их. На то были веские основания.

У дочери В. Бианки, Елены Витальевны, родившейся в Бийске и проживавшей в Санкт-Петербурге, сохранился интереснейший документ - собственноручные показания отца, затребованные от него в 1925 году органами ОГПУ. В них говорится:

«... В феврале 1917 года участвовал в свержении царской власти. Избран своей частью (1-я артиллерийская бригада в Царском Селе) в Совет солдатских и рабочих депутатов. В это же время примкнул (поступил членом), под влиянием моего друга Викентия Викентьевича Соколова (по словам Вит. Бианки, убит белыми в 1920 году в районе озера Байкал. - В. Г.), к партии эсеров. Работал в комиссии по охране художественных памятников Царского Села...

Ранней весной 1918 года моя часть была отправлена на Волгу. Летом 1918 года работал в Самаре, в газете «Народ». В это время я поколебался в правильности тактики ПСР (партии социалистов-революционеров. - В. Г.) и с этого момента никакого активного участия в работе партии не принимал, хотя и продолжал жить при КОМУЧе. С членами КОМУЧа попал сначала в Уфу (после эвакуации Самары), потом в Екатеринбург. В Екатеринбурге члены КОМУЧа были арестованы колчаковцами. Меня (случайно) в это время в гостинице не было, но была моя семья.

Поэтому, когда членов КОМУЧа чехи отправили в особом поезде в Уфу, я сел вместе с семьей и опять очутился в Уфе. Тут я пошел на базар и переменил свое военное платье на статское, заявив партии, что от работы в ней отказываюсь... Уехал с семьей в Томск, а оттуда - в Бийск...

Во время колчаковщины жил под чужой фамилией. Квартирой моей пользовался в это время разыскиваемый колчаковской контрразведкой Александр Ильич Перевалов (позже зав. губоно в Перми)».

По документам он значился Виталием Беляниным, студентом Петроградского университета и орнитологом-коллектором Зоологического музея Российской Академии наук. (Музей, как уже говорилось, возглавлял его отец.) Настоящую свою фамилию скрывал вплоть до изгнания колчаковцев. Но в его паспорте до конца жизни оставалась двойная фамилия: Бианки-Белянин.

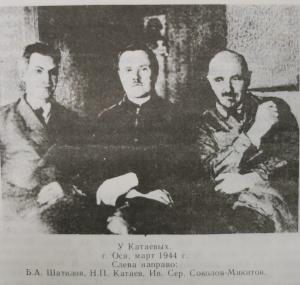

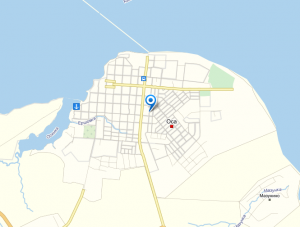

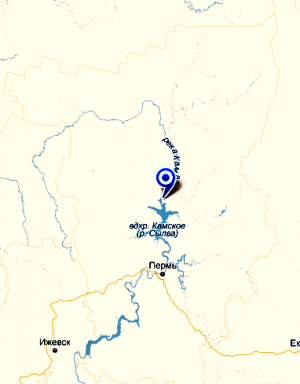

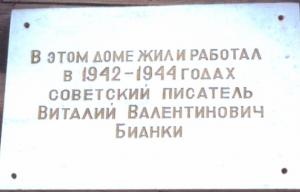

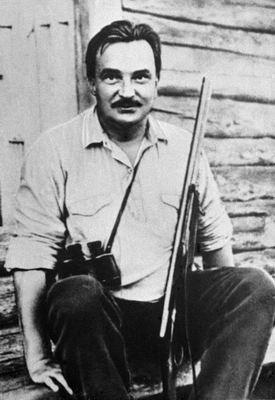

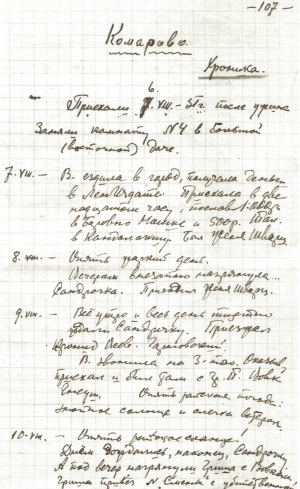

1942-1944

В Пермь вся семья В.Бианки приехала 7 июня 1942 года, потом вниз по реке Каме в городок Оса, поближе к лесу.

«Здесь тихо, красиво, отрешенно… И думаешь: есть ли на свете война?» – записывает писатель в дневнике.

«Конечно, после жизни в прифронтовой полосе тут было хорошо, спокойно, да и охотиться разрешено. Кстати, перед отъездом из Мошенского отцу вернули ружье. Он очень боялся, сто потерял его навсегда: это была любимая и необходимая для него вещь, соединявшая его с жизнью природы». Елена Бианки

Виталий Валентинович в г.Оса занимается краеведением, как и на Алтае, и в Новгородской области. В Осинском краеведческом музее хранится экземпляр книги «Иллюстрированный путеводитель по Каме и Колве…», в котором составлен список 270 птиц Прикамья, составленный Валентином Львовичем Бианки, отцом Виталием Бианки. Сам писатель отметил 140 видов птиц, встреченных им в Прикамье. Сын Виталий, будущийученый-орнитолог, переписывал эти списки, составленные дедом.

Виталий Валентинович постоянно общается с детьми – многие из них стали юными друзьями писателя, читал им свои рассказы, превосходно подражал птичьим голосам. Говорил им о бережном отношении к окружающему нас живому миру, просил собирать материал о зверях и птицах.

Летом 1943г ода Бианки живут за Камой, в деревне Заводчик, «наша крайняя изба – у самых ворот околицы»(В.Бианки).

Встречался с писателями И.С. Соколовым-Микитовым, Н.П. Катаевым, Б.А. Шатиловым.

В феврале 1944 года Виталий Бианки по вызову Наркомпроса выезжает в Москву, летом этого же года уезжает из Осы окончательно.

В городе Пермь детская библиотека носит имя В.В. Бианки, а в городе Оса – одна из прибрежных улиц.

Фото

Музей

Музей в Осинской детской библиотеке имени В.В. Бианки

1944

Из мемуаров Елены Витальевны Бианки:

«В 1944 году отец поехал в Москву по издательским делам, а осенью того года и вся наша семья собралась в Подмосковье. Жили мы и встретили Победе в поселке Заветы Ильича. А летом 1945 года уже вернулись в Ленинград».

Улица Бианки в Москве

В ноябре 2013 года на V заседании Совета депутатов поселения Московский Новомосковского административного округа Москвы. было решено присвоить двум новым улицам названия «улица Никитина» и «улица Бианки». Улица Бианки была названа в честь известного путешественника, зоолога и орнитолога Валентина Львовича Бианки – отца Виталия Валентиновича Бианки. Как ученый, Валентин Львович внес огромный вклад в изучение природного мира Камчатки в начале XX века.

1953-1954

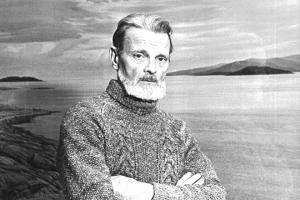

«Вот я вижу его в Дубултах, на каменной площадке перед шведским домиком; он сидит в белой куртке, соломенная шляпа на коленях, на столике рукопись, и рука с карандашом застыла над нею, раздумывая.

А вокруг него сияющий утренний мир, который так дорог ему… птицы поют, захлёбываясь, и рыжий бельчонок, совсем ручной, копошится у ног». Эдуард Шим «Человек и писатель»

«Садом прошел до дома и – впервые в жизни! – увидел Балтийское море. Тот же тяжёло-свинцовый Финский залив, но безбрежный, и это волнует». В.Бианки

1922, 1928-1936, 1946

Первое знакомство было с самим Новгородом еще в ранней юности Виталия. Сохранилась его краткая запись: «Первые впечатления и ранняя любовь, яблони в саду. Город – живой музей старины. Следы Великого Новгорода: Св. София, построенная по преданию, Садко, богатым госте; лица рыбарей, живые предания… Лигощая ул., на которой я живу…Ветхая дощечка, которая лежит все на том же месте через грязь, где лежала в детстве Бориса Степановича (Житкова – Е.Б.) – хотя и не та же дощечка…Церковь Спаса Нередицы… Сады и Габриэль. Глупый учитель-бурш – и Габриэль, весна, весна!»

В конце 1922 года В. Бианки посетил район Валдая, хутор Хвата.

«Это и было первое лето писателя на Новгородской земле – 1924 год. Там ему хорошо работалось: написано было несколько рассказов и ставшая знаменитой повесть «Мурзук». Елена Бианки

«Весна 1928 года. Новгород снова появился в жизни отца в трудные для него годы. Но сам путь на Новгородчину был радостным (так писал отец) – ведь он возвращался из степных, чуждых ему мест (из Уральска, куда попал не своей волей – в ссылку), которые он не смог ни полюбить, ни узнать как биолог; возвращался к родной северорусской природе…» Елена Бианки

Летом вместе с семьей Бианки жил на берегу Волхова в деревне Слутка в двухэтажном доме, на краю деревни в сторону Новгорода. В Слутке Виталий Бианки продолжал писать начатую в Уральске повесть «Карабаш», «Теремок», «Черный сокол». Не забывал он и охоту.

Пробыл Бианки на Новгородчине по 07.01.1929 года, а 08.01. был в Ленинграде.

В 1930 году вновь посети Новгородскую область, хутор Ксенофонтово ради охоты. Приезжали в гости друзья-охотники Евгений Чарушин, Валентин Курдов.

1933 год.«…Пестовский район (Новгородской области), далеко от Новгорода. Зимой, во время школьных каникул моих, родители получили приглашение приехать в Пестово. Звала к себе бывшая их ученица из бийской школы, а теперь врач… Днем отец работал… » Елена Бианки

Летом 1933г. снова приехали всей семьей в деревню Комзово, а также друзья Бианки, но писатель даже больше работал, чем зимой. Перед очередным изданием просматривал и дополнял новыми заметками книгу «Лесная газета», занимался собиранием местного говора.

Лето 1934 –село Устюцкое, хутор Сосенка.

Лето 1935года –Яковищи Мошенского района – небольшая деревня. В ней были сельсовет, магазин, почта, река Удина. Бианки писал: «Живу здесь как в раю вот уже три недели с хвостиком… Встаю в 6-7 утра и сразу же за работу. За три недели сделал больше, чем за всю зиму…»

Лето 1946года –деревня Узмень. Бианки писал: «Что тут поражает – это, прежде всего, приветливость населения, своеобразие и разнообразие местности… Наше маленькое лесное море –Пирос – прекрасно… Охота здесь должна быть великолепной…Очень интересует меня и своеобразный уклад жизни здешних рыбаков…»

« …приезжал из Ленинграда друг и редактор его книг Г.П. Гродненский, позже написавший биографическую книгу о Виталии Бианки. С утра работали за письменным столом, на вторую половину дня уходили в лес. В Боровичах выступал на учительской конференции». Речь шла о краеведении.

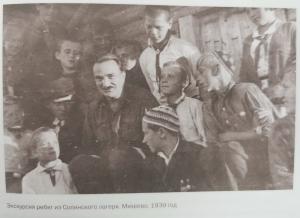

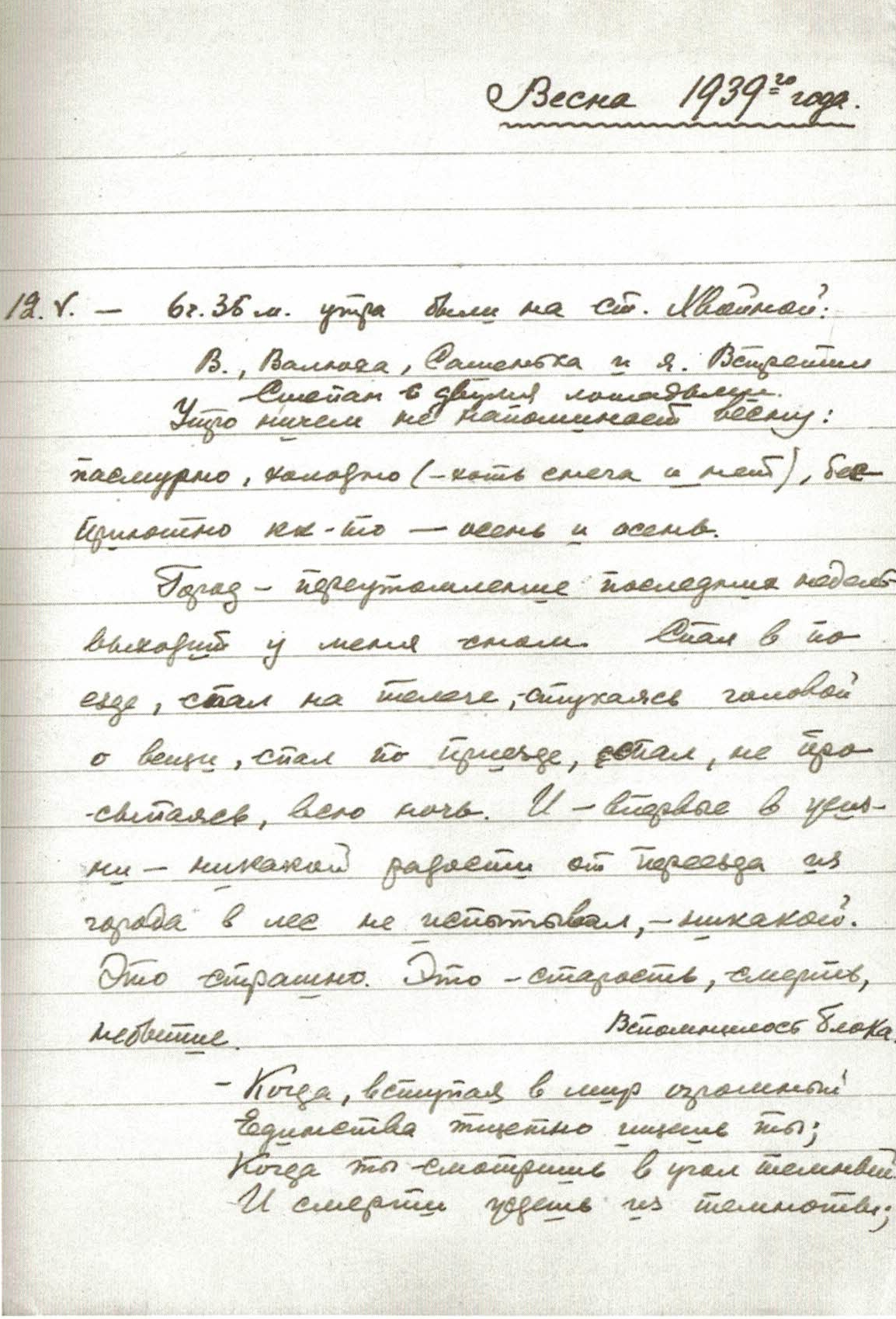

1937 – 1940, 1941 (зима) – 21.05.1942

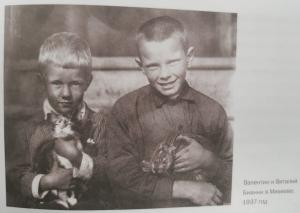

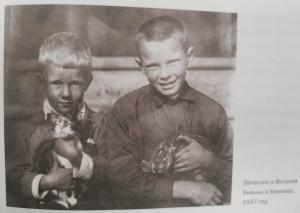

1937 – 1940, 1941 г. (зима) – 21.05.1942 г. –д. Михеево Мошенского (Боровичского) района

Деревня Михеево находилась в трех киломерах от д. Яковищи, ближе к станции Хвойной, где В.Бианки с семьей прожил до 1942 года. Деревня маленькая, река Удина, два маленьких озерка, которые писатель назвал Полуночным и Полуденным.

«Часто отец жил в Михееве до поздней осени. А бывало, что родители задерживались до школьных зимних каникул. Мы с юннатами гурьбой приезжали встречать вместе Новый год, потом все возвращались в город.

Лето 1941года началось для нас обычно – жили в Михееве. В соседней деревне – друг отца, писатель Соколов-Микитов с женой и дочерью. Отцу хорошо работалось, он продолжал писать большую повесть «Сто радостей, или Книга великих открытий»… Бианки по состоянию здоровья, Соколов-Микитов по возрасту мобилизации в армию не подлежали… Так и остались наши семьи в деревне на всю холодную и голодную военную зиму. В мае 1942 года эвакуировались…В Пермь приехали 7 июня1942года.»

Елена Бианки

24 марта 1942 года В. Бианки вылетел в Ленинград, 4 апреля вернулся в Михеево. Поездка произвела на него тяжелое впечатление, записи о Ленинграде он назвал «Город, который покинули птицы»

«Везде и всюду Виталий Валентинович наблюдал за жизнью птиц. Где бы ни жил, составлял список местных птиц. Безошибочно узнавал их по голосам и по манере поведения… Весной 1942 года, перед отъездом из Михеева на Урал, Виталий Валентинович передал в Боровичский краеведческий музей свою большую научную работу – «Птицы Мошенского района.»

Елена Бианки

Виталий Бианки тщательно вел наблюдения и за гнездованием птиц. В михеевские годы он осуществил опыт «кукид» – «кукшкина идея»: подкладывал яйца одной птицы в гнездо другой и следил за поведением родителей и птенцов. Наблюдения частично отразил в книге «Птицы Боровичского края».

В 1937г. написал книгу «Оранжевое горлышко».

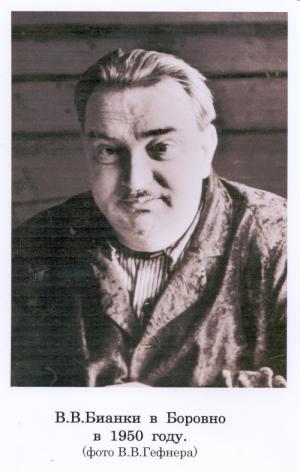

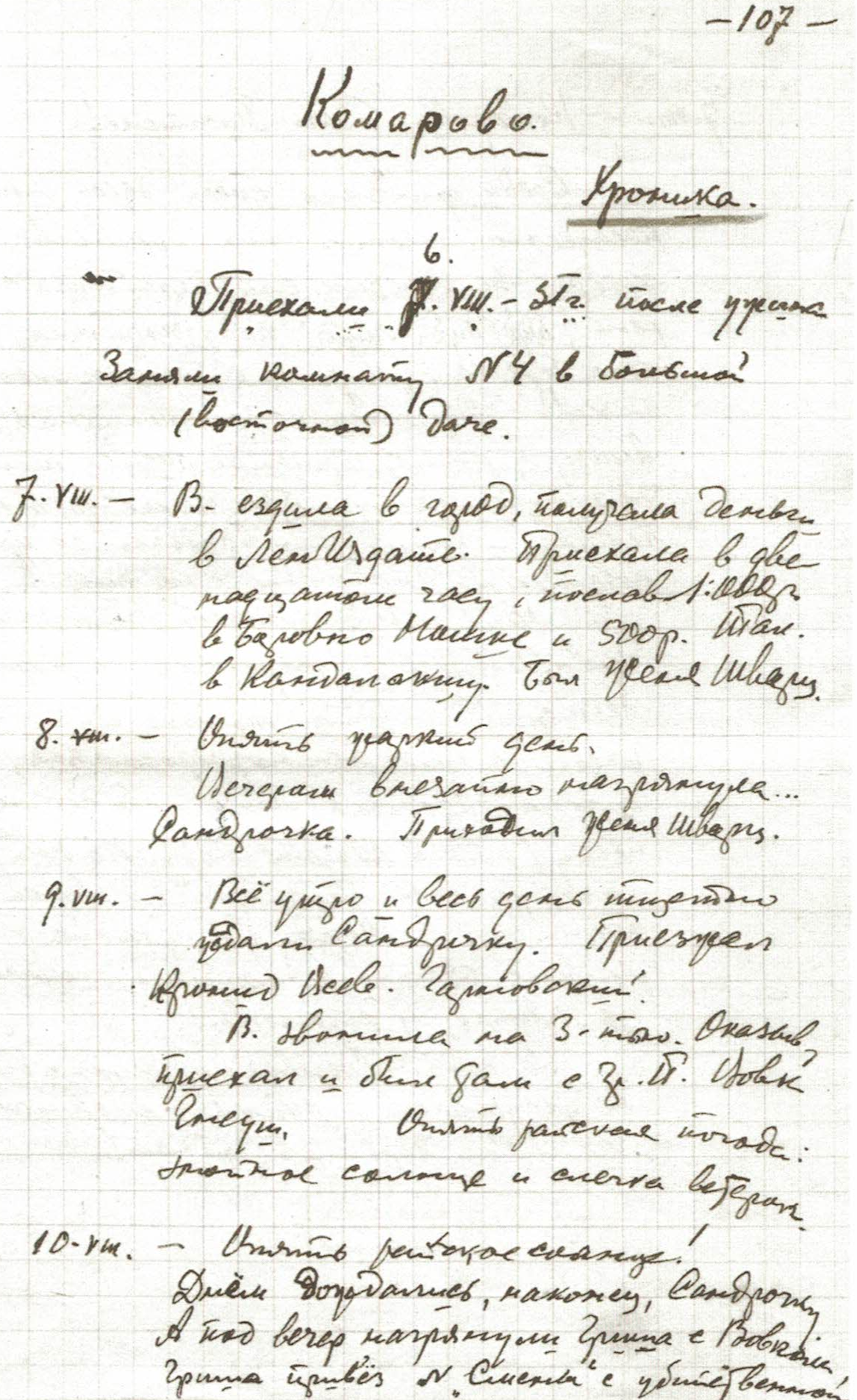

1947-1950

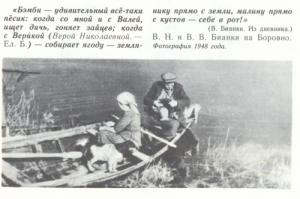

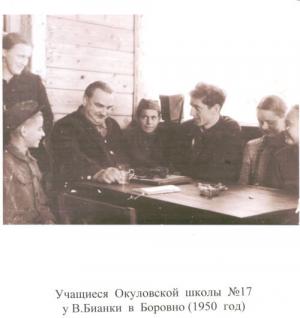

1947 – 1950 г.г. – Новгородская обл., Окуловский р-он, д. Погост на оз. Боровно

Один из живописнейших уголков природы нашего Окуловского края, озеро Боровно, стало настоящим источником вдохновения для писателя–натуралиста, Виталия Бианки. В далёком 1947 году он приехал туда впервые… «Вот она – Россия. Наш чудесный озёрный край. Здесь, наверняка, и живут герои моих будущих, ещё ненаписанных книг» - подумал, наверное, писатель и решил надолго остаться на берегах Боровна.

1947год. Деревня Погост. Поселился Бианки на мысе прекрасного озера, рядом со школой, в доме местной жительницы Прасковьи Алексеевны Смородкиной. Там и основал он свою лесную базу, куда приезжал на лето с 1947 по 1950 год. Сам дом сгорел в 1993 году от зимней грозы.

«Буквально на следующий же день к писателю пришла экскурсия из Боровичской женской школы, потом – из Петровского детского дома. Он беседовал с ними, читал свои рассказы, дарил книги». Елена Бианки

.

18 лет жизни В. Бианки связаны с новгородской землей. На озере Боровно установлен памятный знак со словами Бианки о Стране Див.

В эти годы Виталия Бианки посещало много знаменитых его друзей: приходил в гости Виталий Всеволодович Гарновский, боровичанин, журналист, приезжал Г.П. Гроденский, заходили в гости семья художников А.Н. Якобсон, М.И.Кукс с сыном Ильей, биолог, писатель М.П. Милашевский и др..

После войны здоровье Виталия Валентиновича ухудшилось. Свежий воздух не очень помогал. В 1949 году он пишет в дневнике: «Живу из последних сил…Никому невдомек, что мне так скверно… Первый раз в жизни после переезда из города в лес просыпаюсь без трепетной радости…»

В 1950 году Виталий Валентинович был последний раз на Боровно. В Новгородчине.

Он открыл для себя в Новгородской области неисследованную страну, изучал ее сами страстно призывал всех заниматься краеведением. Говорил: «Край прекрасный, дивный край. Здесь каждый может быть Колумбом и делать удивительные открытия». Елена Бианки

На берегу озера Боровно, где в честь писателя установлен памятный знак с мемориальной доской, начиная с 1984 года, проводятся Бианковские чтения, которые собирают экологов,

краеведов, учащихся, педагогов из многих районов Новгородской области, Петербурга,Твери и других городов России. В 2013 году в бывшем здании школы открыт музей имени В.Бианки. В Новгороде Великом в Центральной деской библиотеке имени В.В. Бианки ежегодно проводится детский конкурс рисунков.

Фото 1947-1950

1925-1929

В конце 1925 года Бианки был снова арестован и приговорён за участие в несуществующей подпольной организации к трём годам ссылки в Уральск. Очень много писал. В 1928 году, благодаря многочисленным ходатайствам, в том числе М. Горького, обратившегося к Г. Г. Ягоде, получил разрешение переехать в Новгород, а затем в Ленинград (1929 г. начало года).

В ноябре 1932 года последовал новый арест. Через три с половиной недели он был освобождён «за отсутствием улик».

В марте 1935 года Бианки как «сын личного дворянина, бывший эсер, активный участник вооружённого восстания против советской власти» был ещё раз арестован и приговорён к ссылке на пять лет в Актюбинскую область. Благодаря заступничеству Е. П. Пешковой ссылка была отменена, и Бианки был освобождён.

У Виталия Валентиновича и Веры Николаевны было трое детей: Дочь — Елена (1922—2009), художник-иллюстратор, замужем за писателем и учёным А. А. Ливеровским.

Сын — Виталий (род. 1926), орнитолог. Сын — Валентин (1932—1970)

Расположение

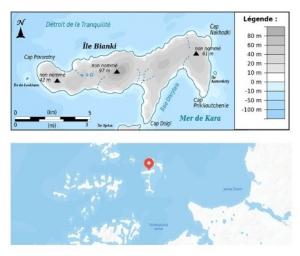

Расположен в восточной части архипелага. Входит в состав островов Восточных, лежит в их центральной части. От лежащих к северу от него островов Саломе, Матрос, Волна, Норд и островов Евгения Фёдорова отделён проливом Спокойным. С юга почти вплотную к острову Бианки прилегает остров Тыртов. У восточного побережья расположен малый остров Каменистый, у западного — Лескинена.

Описание

Является одним из самых крупных островов группы и архипелага в целом. Имеет форму развёрнутой на 90° буквы F — вытянутая с запада на восток основная часть с двумя небольшими вытянутыми на юг полуостровами в центральной и восточной частях. Длина острова — чуть менее 13 километров, ширина — до 5,5 километра. Два полуострова образуют между собой бухту Открытую глубиной до 30 метров. Большую часть острова занимают скалы: три возвышенности высотой 42 метра (западная), 97 метра (центральная) и 61 метра (восточная). По склонам скал — каменистые россыпи. По максимальной высоте остров Бианки уступает в архипелаге Норденшёльда только острову Чабак (107 метров).

С возвышенностей к северному и к южному побережью острова стекает несколько мелких непостоянных (перемерзающих зимой) безымянных ручьёв. В западной части ближе к центру лежит несколько небольших бессточных озёр. Прибрежные районы ручьёв и озёр частично заболочены.

История

Остров Бианки был открыт и нанесён на карты в 1901 году русским исследователем Фёдором Матисенем и назван в том же году Эдуардом Васильевичем Толлем в честь русского зоолога, орнитолога и энтомолога Валентина Львовича Бианки, отца известного детского писателя Виталия Бианки.

Рассказ Бианки об острове из «Лесной газеты»

Лесная газета

Лесная газета №5. Месяц птенцов

ОСТРОВ ПТИЦ

Мы шли на корабле в восточной части Карского моря. Кругом была вода без конца и без края.

Вдруг марсовый кричит:

— Прямо по носу гора кверх ногами!

„Что такое привиделось ему?" — подумал я и полез на мачту.

Ясно было видно, что мы идём прямо на скалистый остров, висящий в воздухе вершиной вниз.

Висят себе в небе скалы кверху ногами и ни на что не опираются.

— Друг мой, —сказал я сам себе, — у тебя заворот мозгов!

Но тут вспомнил: „Рефракция!" — и рассмеялся. Это такое удивительное явление природы.

Здесь — в полярных морях — бывают эти явления рефракции, или миражи. Вдруг становится виден далёкий берег или корабль, опрокинутый кверху тормашками, то есть его перевёрнутое отражение в воздухе, как в видоискателе фотоаппарата.

Прошло несколько часов, и мы подошли к далёкому островку. Он, конечно, и не думал висеть в воздухе вниз головой, а преспокойно высовывался из воды всеми своими скалами. Определившись и посмотрев на карту, капитан сказал, что это остров Бианки, расположенный у входа в архипелаг Норденшельда. Назван он в честь русского учёного, того самого Валентина Львовича Бианки, памяти которого посвящена „Лесная газета". Поэтому я и подумал, что вам, может быть, интересно будет узнать, как этот остров выглядит и что на нём есть.

Остров представляет. собой нагромождение скал, огромных валунов и каменных плит. На них ни кустов, ни травы, кой-где только сияют бледно-жёлтые и беленькие мелкие цветы, да на подветренной, южной, стороне скалы покрыты лишайниками и очень коротким мхом. Тут есть мох, напоминающий наши грибы рыжики, — мягкий и сочный; такого я нигде больше не встречал. А там, где берег пологий, навалены целые груды плавника, то есть брёвен, стволов и досок, принесённых сюда океаном, может быть, за тысячи километров. Лес этот так сух, что звенит даже от лёгкого удара согнутым пальцем.

Сейчас — в конце июля — тут еще только начинается лето. И это не мешает льдинам и небольшим айсбергам, ослепительно искрящимся на солнце, спокойно проплывать мимо острова. Туманы здесь бывают такие густые и так низко они стелются, что видишь одни мачты проходящего в море судна. Впрочем, суда тут-большая редкость. Остров безлюден,— и это причина тому, что звери здесь совсем не боятся людей, — любому можно соли на хвост насыпать, была бы только соль с собой.

Остров Бианки — настоящий птичий рай. Базаров птичьих — скал, где в великой тесноте гнездятся десятки тысяч птиц, — тут нет. Но множество птиц свободно устраивает свои гнёзда по всему острову. Тут гнездятся тысячи уток, гусей, лебедей, гагар, всевозможных куликов. Над ними на голых скалах живут чайки, кайры, глупыши. Чайки тут всякие: белые и чернокрылые, маленькие розовые и вилохвостые, и огромные хищные бургомистры, поедающие яйца, птенцов и зверьков. Есть тут и большая белоснежная полярная сова. Поют, как жаворонки, поднявшись в воздух, красивые белокрылые, белогрудые пуночки; поют, бегая по земле, чернобородые с острыми чёрными рожками полярные жаворонки.

А зверя тут!..

Я взял завтрак и пошел посидеть на берегу за мысом. Сижу, — а вокруг меня так и шныряют пеструшки — небольшие грызуны, пушистые, серо-чёрно-жёлтых цветов.

Тут на острове много песцов — полярных лисичек. Я увидел одного среди камней: он подкрадывался к птенцам чаек, еще не умеющим летать. Вдруг чайки заметили его, да как накинутся всем скопом — с криком, шумом! Воришка поджал хвост— и со всех ног!

Тут птицы умеют постоять за себя и птенцов своих в обиду не дадут. Заставили ведь зверя голодать.

Я стал смотреть в море. Там тоже плавало много птиц.

Я свистнул. И вдруг у самого берега из воды высунулись круглые прилизанные головы, тёмные глаза с любопытством уставились на меня: что за чучело такое и чего оно свистит?

Это были нерпы — небольшие тюлени.

Потом — дальше — показался очень крупный тюлень — морской заяц. Потом усатые моржи — ещё больше его ростом. И вдруг все исчезли под водой, и птицы с криком поднялись на воздух: мимо острова плыл, высунув из воды одну голову, белый медведь — самый сильный и хищный зверь полярных стран.

Я проголодался и хватился своего завтрака. Я хорошо помнил, что положил его на камень позади себя; но тут его не было. Не было его и под камнем.

Я вскочил на ноги.

Из-за камня метнулся песец.

Вор, вор, вор, воришка! Это он подкрался и стащил мой завтрак: в зубах у него была бумажка, в которую я завернул бутерброды.

Вот до чего довели здесь птицы порядочного зверя!

Штурман дальнего плавания

Кирилл Мартынов

Источник: http://bianki.lit-info.ru/bianki/proza/lesnaya-gazeta/mesyac-ptencov.htm

Камень

Камень «Страна див Виталия Бианки»

Имя Виталия Валентиновича Бианки увековечено на Новгородской земле. На озере Боровно установлен камень со словами писателя: «Утверждаю в трезвом уме и памяти: здесь страна Див. Большим подъемом сил я больше обязан Боровну, чем Кавказу».

1955 год

В Комарово Виталий Валентинович оказался в начале 50-х, после инсульта, инфаркта и диагноза эндоартрит. Он уже с трудом ходил и не мог выезжать на природу в какие-то дальние места. А тут, рядом с железнодорожной платформой, в одном из больших деревянных домов, был организован Дом творчества писателей.

Приезжал он ради дыхания леса за окном!

Сам Карельский перешеек Бианки не полюбил. Вот что писал своему приятелю, ученому-химику Алексею Ливеровскому:

«Вчера катали меня на “Победе” по перешейку. Были и на оз[ере] Красавице, и на других озерах, и на Выборгском шоссе. Но самое сильное впечатление на меня произвёл один холм, где следы бывшей усадьбы и взорванный дзот. С этого холма в несколько горизонтов открывается огромный кругозор (или по древнерусски “видимирь”) чуть не на всю Похьёлу, на её холмы и леса. И скажу: не по душе мне эта страна! И потом долго думал: что мне тут не нравится, чего не хватает? Наконец понял. В сухопарых здешних лесах нет кудрявых ольх и у озёр – ласковой лозы, ракит, ив. Озёра здешние – просто дырки в граните, а острова их – камни. Нет, не по душе мне Похьёла и не желал бы я такой родины своим внукам!»

В 1955 году Бианки подал заявление на аренду одной из дач, которые построил Литфонд в Комарово (и возле которой сейчас установлен «Зеленый шатер»). Четыре небольшие избушки среди сосен и черничника – действительно, «лесные домишки»! В одну заехала Анна Ахматова, в две другие – публицист Илья Бражнин-Пейсин и поэт Глеб Пагирев.

А вот Бианки заехать не смог – ведь новый дом нужно было благоустраивать собственными силами, а времени и сил на это не хватало. И со словами «я люблю природу, но не до такой степени», отказался от дачи.

Табличка с его именем появилась на доме, как дань памяти и уважения писателю, благодаря которому многие дети ближе познакомились с природой.

Фотоматериалы

Аудио В.Бианки

Видео В.Бианки

Культурные центры и общественные организации

Культурный центр деревня Яковцы

7 октября состоялось торжественное открытие «Бианковского центра» на базе Яковищенского дома культуры и библиотеки. Это стало возможным благодаря поддержке проектов Центральной модельной библиотеки в XVI областном конкурсе инновационных проектов «Новгородика» и во втором конкурсе на предоставление грантов Президента Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

Цель создания «Бианковского центра» - популяризация творчества детского писателя и орнитолога В. Бианки.

Для гостей была проведена экскурсия по созданному Центру. Состоялось знакомство с выставкой - инсталляцией, с биографическими фотодокуметами. Книжно-иллюстративная выставка «Виталий Бианки на Мошенской земле» познакомила участников мероприятия с жизнью писателя в Мошенском районе.

И дети, и взрослые с интересом отвечали на вопросы викторины, отгадывали голоса птиц.

В дальнейшем в работе Центра планируются различные мероприятия, посвященные творчеству детского писателя. А летом 2024 года в д. Яковищи пройдет фестиваль «Лесные мелодии «Дивной страну», посвященный 130-летию со дня рождения В. Бианки.

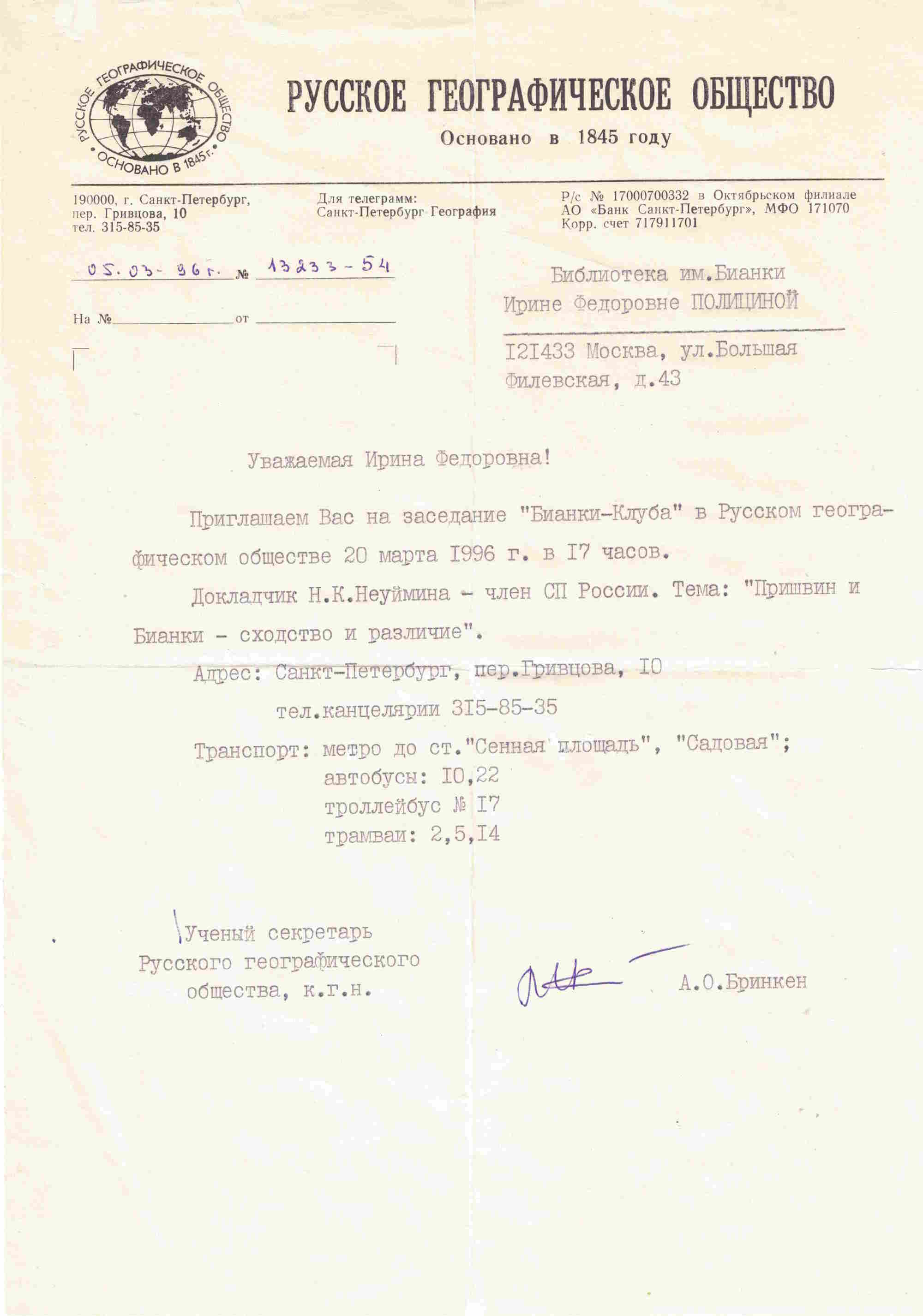

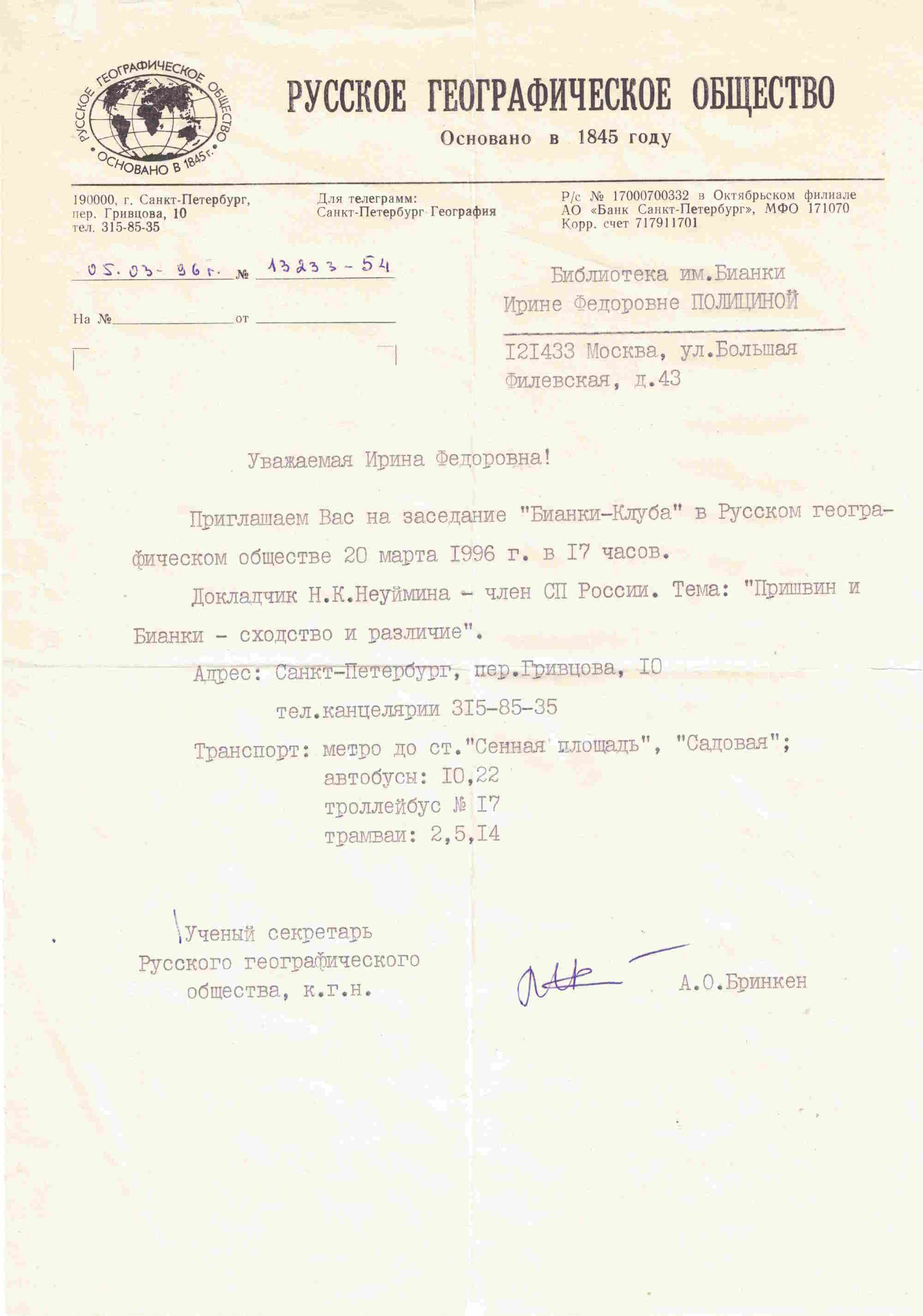

Всероссийское объединение «Бианки-клуб»

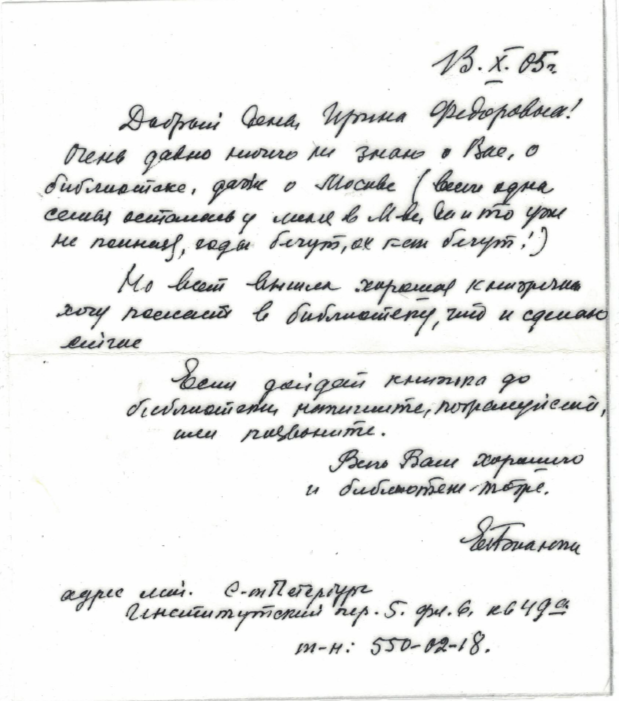

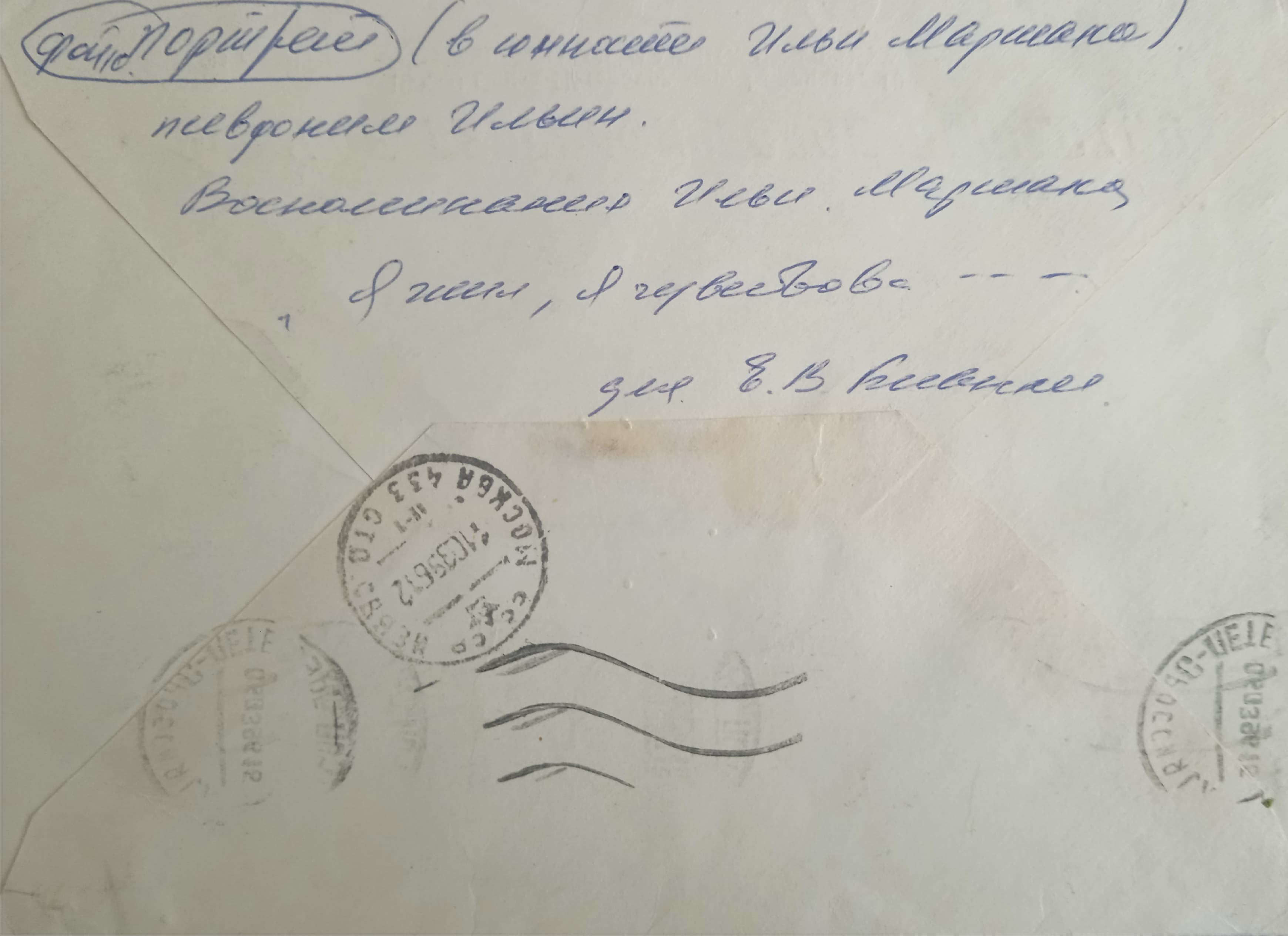

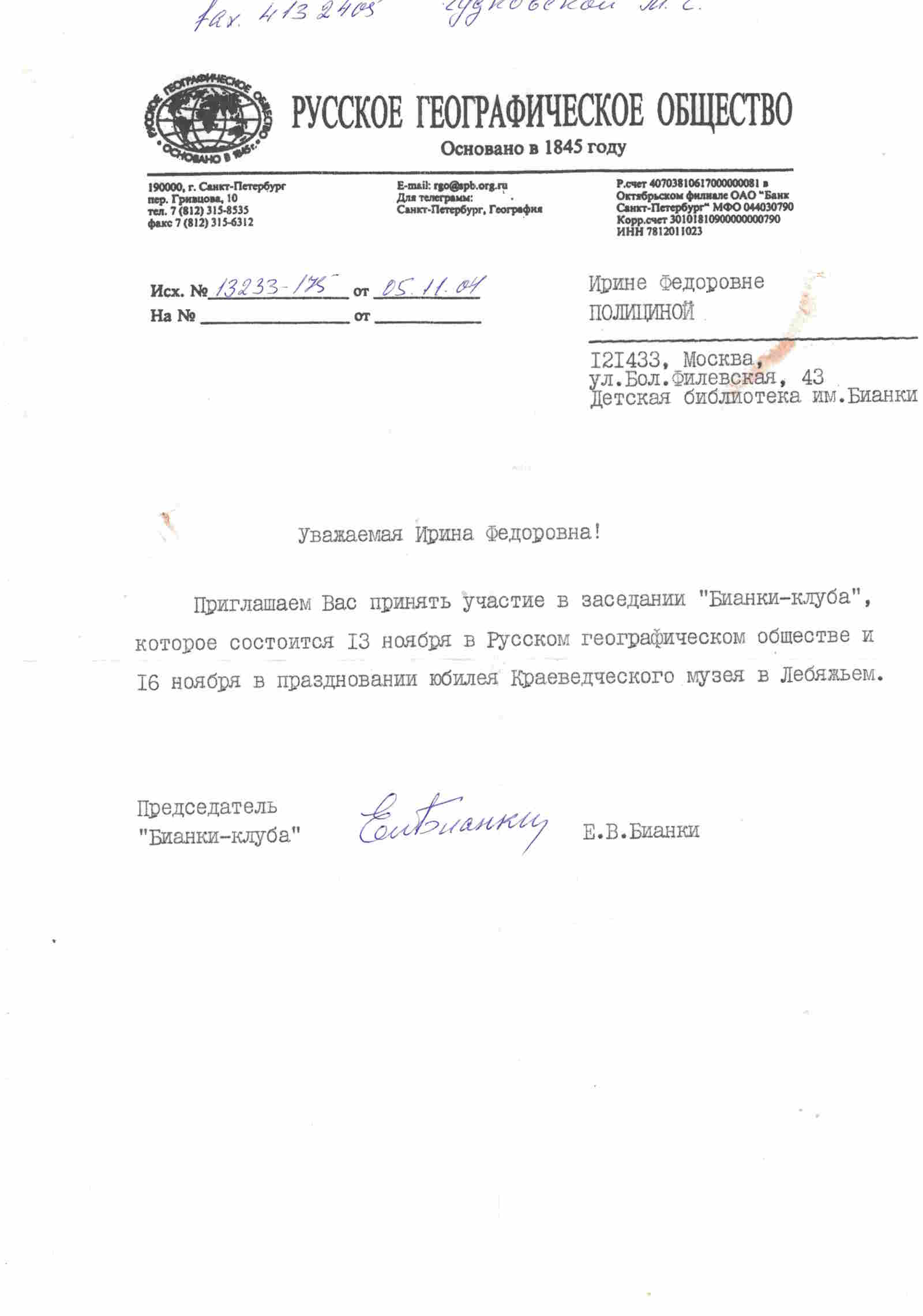

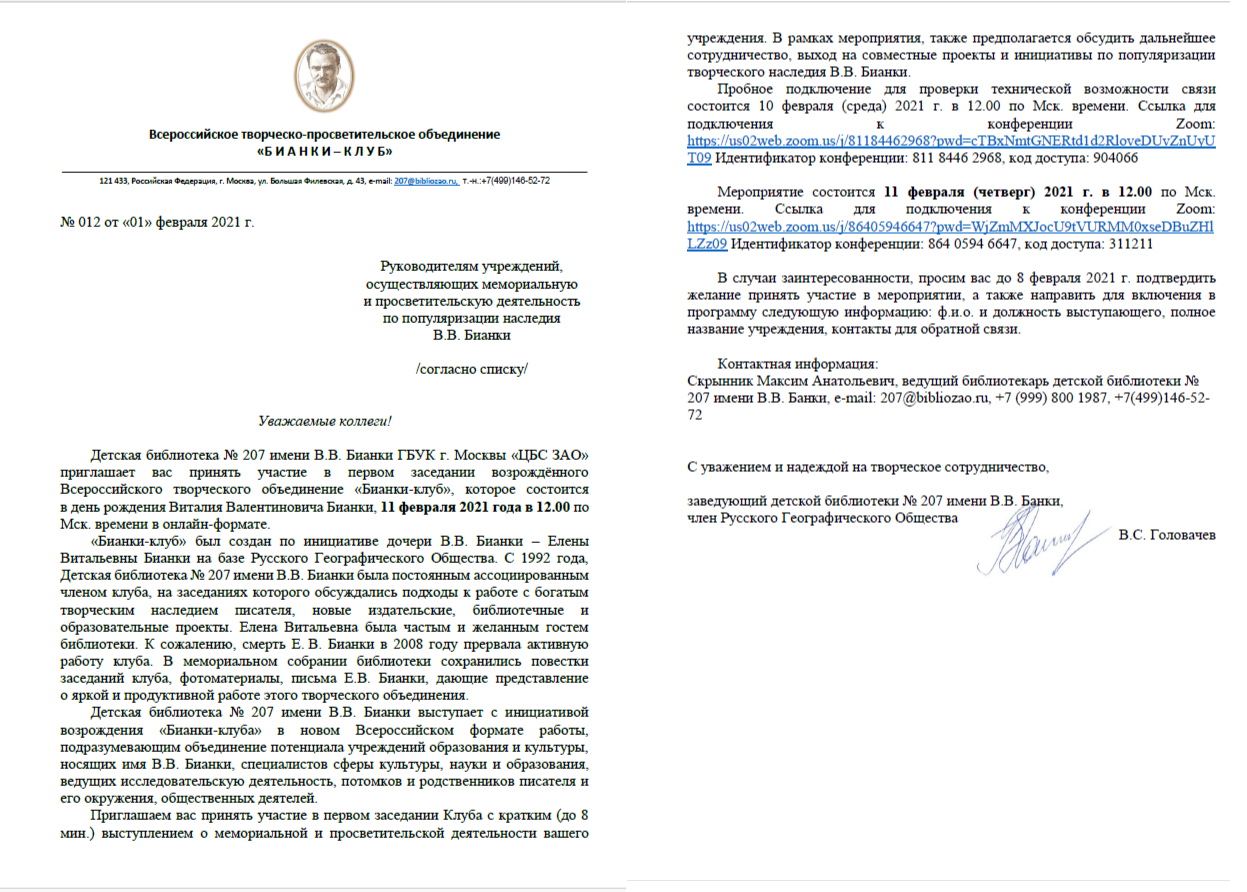

Легендарный «Бианки-клуб» – творческое объединение друзей, учеников и последователей Виталия Валентиновича Бианки был создан в Ленинграде по инициативе дочери писателя – Елены Витальевны Бианки на базе Русского Географического Общества.

С 1992 года, Детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки была постоянным ассоциированным членом клуба, на заседаниях которого обсуждались подходы к работе с богатым творческим наследием писателя, новые издательские, библиотечные и образовательные проекты. В мемориальном собрании библиотеки сохранились повестки заседаний клуба, фотоматериалы, письма Е.В. Бианки, дающие представление о яркой и продуктивной работе этого творческого объединения. Елена Витальевна была частым и желанным гостем библиотеки. К сожалению, уход из жизни Е.В. Бианки на долгие годы прервал активную работу клуба.

Детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки выступила с инициативой возрождения «Бианки-клуба» в новом Всероссийском формате работы, подразумевающим объединение потенциала учреждений образования и культуры, носящих имя В.В. Бианки, специалистов сферы культуры, науки и образования, ведущих исследовательскую деятельность, потомков и родственников писателя и его окружения, общественных деятелей.

Первое заседание обновленного Бианки-клуба состоялось 11 февраля 2021 года.

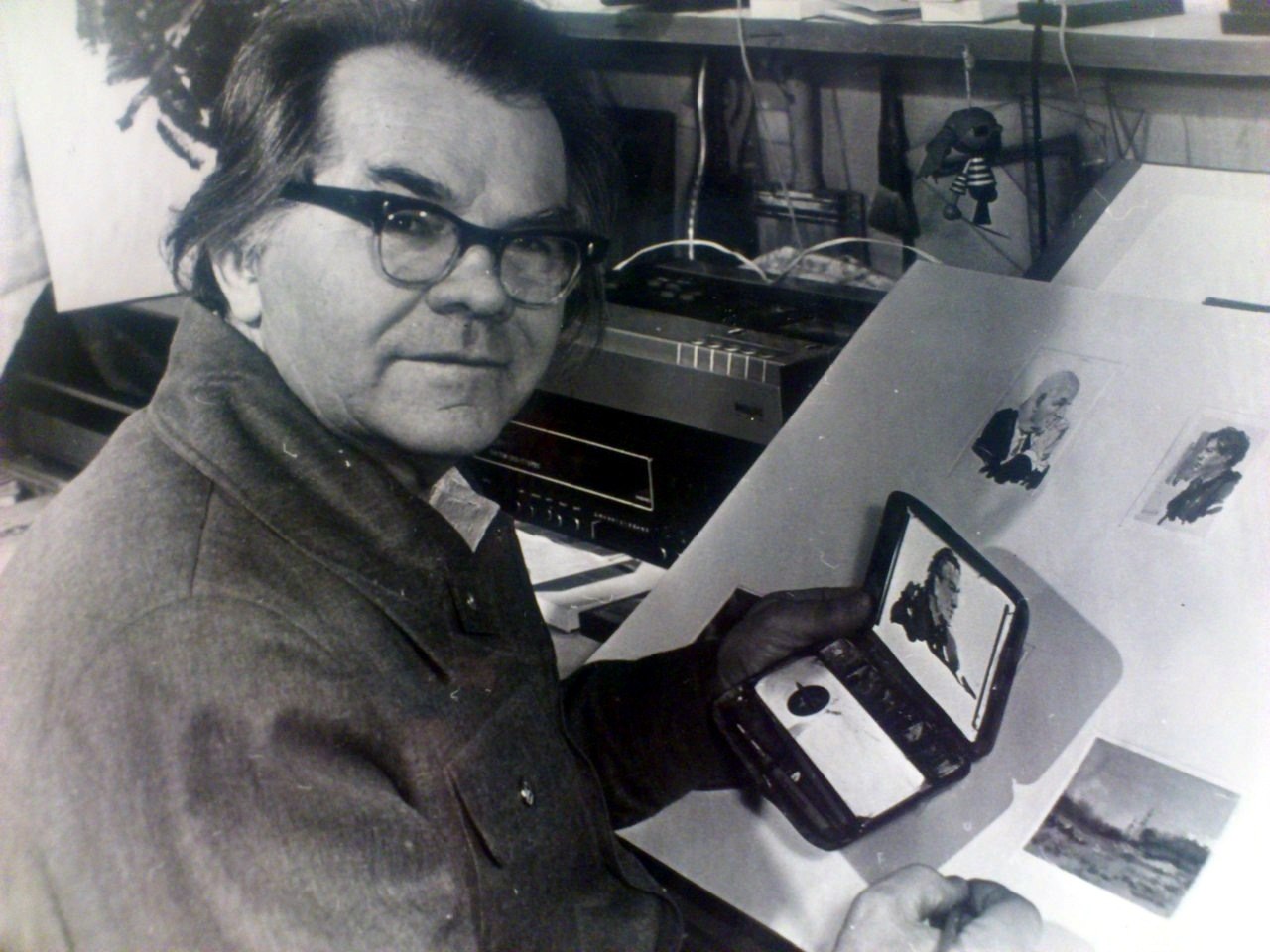

Фонд памяти художника В.Г. Шевченко

Фонд памяти художника В.Г. Шевченко занимается сохранением и популяризацией творческого наследия выдающегося советского художника и книжного иллюстратора, друга и иллюстратора произведений В.В. Бианки Владимира Гавриловича Шевченко (1922 – 2008).

Фонд возглавляет дочь художника Галина Владимировна Никольская. Основные направления деятельности фонда включают организацию выставок, мастер-классов, лекций и других мероприятий, связанных с творчеством художника.

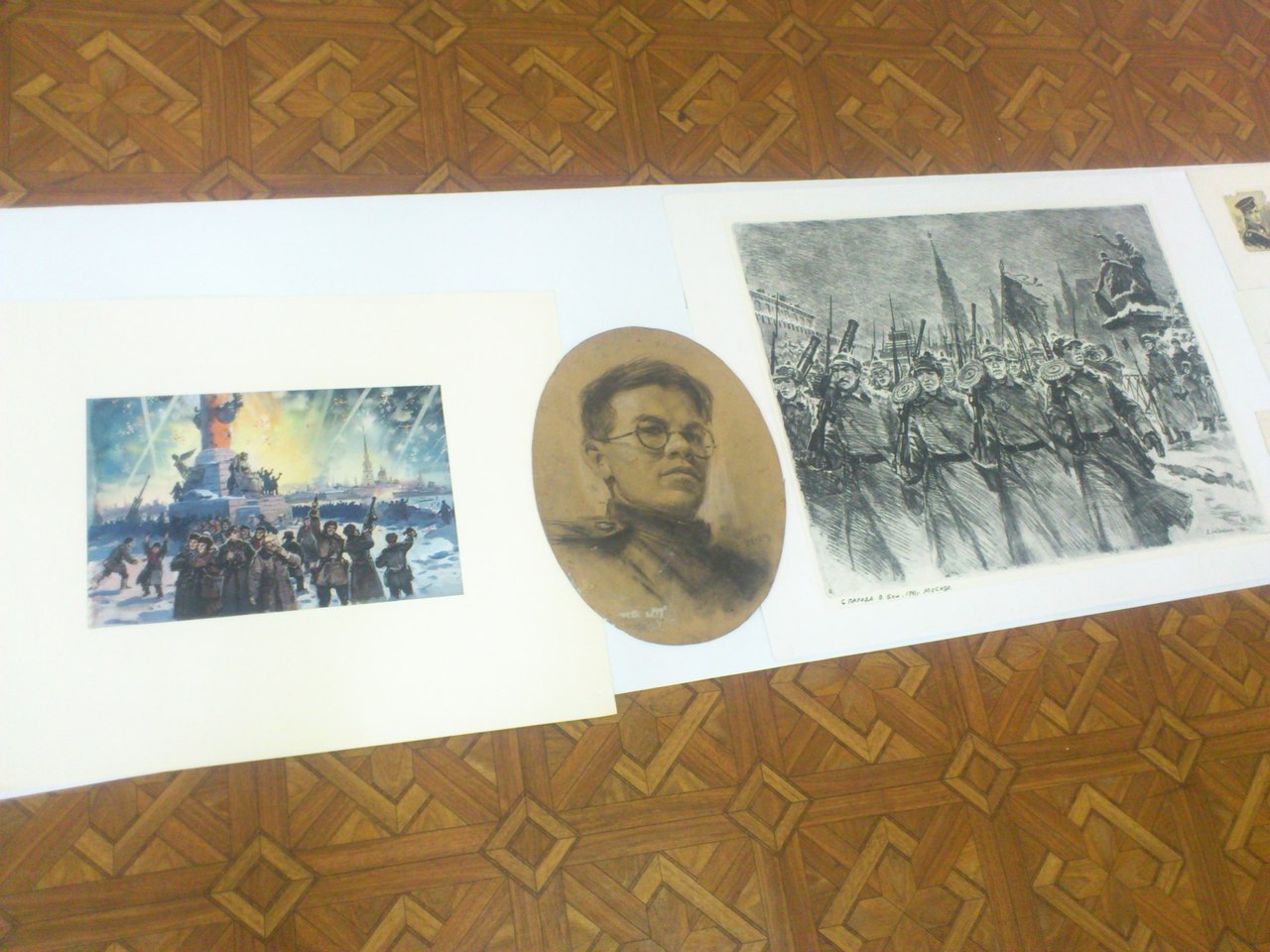

Владимир Шевченко проиллюстрировал более 100 книг, около 50 диафильмов. Родился в 1922 г. на Украине в крестьянской семье. В 1937 г. он поступил в Луганское художественное училище, но война прервала учебу. В 1941 В. Г. Шевченко добровольцем ушел на фронт. Судьба уберегла его, прослужив всю войну в автомобильном полку, художник даже не был ранен. Демобилизовавшись в 1946 г., В. Г. Шевченко закончил училище и поступил на графический факультет института имени И. Е. Репина Академии художеств СССР.

Дипломной работой В. Г. Шевченко после окончания Академии художеств стала серия рисунков, посвященных путешествию слонов, подаренных вьетнамским народом детям Ленинграда. За этот труд художник получил диплом с отличием и был принят кандидатом в члены Союза художников СССР. Свою дипломную работу В. Г. Шевченко показал известному детскому писателю Виталию Бианки. История очень заинтересовала писателя, и он согласился написать текст – так появилась книга «Сюн и Кунг» (Л., 1957), в которой главным автором стал художник В. Г. Шевченко. В работе над изданием для детей художник, перефразировав известное высказывание К. С. Станиславского, сформулировал для себя творческое кредо: «Для детей рисовать надо так же, как для взрослых, только лучше». Этим художник и занимался всю жизнь. Именно дети стали его главной аудиторией. В. Г. Шевченко проиллюстрировал немало книг о природе, путешествиях и путешественниках, о геологах, зоологах, охотниках и, конечно, о детях.

Контакты: https://vk.com/borodinoshevchenko

Библиотеки имени Виталия Бианки

Музеи и экспозиции, посвященные В.В.Бианки

Мемориальная экспозиция создана в библиотеке в 1992 году по инициативе дочери писателя Елены Витальевны Бианки и заведующей библиотеки Ирины Федоровны Полицыной на основе переданных Еленой Витальевной материалов и коллекции прижизненных изданий, собранных в фонде библиотеки. Экспозиция постоянно пополняется дарами читателей.

Музей основан в г. Бийске Алтайского края в 1920 году. Одним из основателей музея являлся В.В. Бианки. Изначально музей располагался в бывшем купеческом доме (ул. Советская. д. 8). В 1926 году музей переехал в бывший особняк мещанина Варвинского по адресу: ул. Советская, 38 (сейчас Советская, 42). В начале 1990-х гг. музею передано здание бывшего особняка купца Н.И. Ассанова (ул. Ленина, 134). С 1993 года в здании по адресу ул. Советская, 42 размешается отдел природы краеведческого музея. В 2010 году из Дорожно-строительного управления №10 г. Бийска в это здание переезжает музей Чуйского тракта и приобретает статус отдела Бийского краеведческого музея имени В. В. Бианки под этим названием.

В настоящее время Бийский краеведческий музей имени В.В. Бианки располагается в г. Бийске в трёх зданиях: Исторический отдел — в бывшем особняке куппа Н.И. Ассанова, построенном в 1914 г. (ул. Ленина 134); Отдел музея «Музей Чуйского тракта» - в бывшем особняке мешанина Варвинского, построенном в 1911 г. (ул. Советская 42) и Художественный отдел — по ул. Васильева. д. 36.

В отделе Бийского краеведческого музея имени В.В. Бианки: «Музей Чуйского тракта» создан экспозиционный зал «Мемориальный кабинет В.В. Бианки». В зале представлены предметы, связанные с жизнью и творчеством писателя. Каждый год в музее проходят мероприятия, посвященные дню рождения писателя: викторины, программы, конкурсы.

г. Бийск, ул. Ленина, 134

почтовый индекс: 659325

тел.\факс: (3854) 33-75-47

Сайт: https://бийский-музей.рф/

Старый сайт: http://www.biysk.museum.ru/ru/orgs/bkm/nauchnaya-biblioteka/

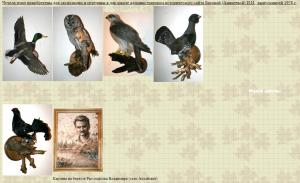

В зале музея Чуйского тракта «Мемориальный кабинет В.В. Бианки» представлены предметы вещевого фонда музея: стул из квартиры В.В.Бианки из г. Санкт-Петербурга, портрет супруги писателя В.Н. Клюжевой, фигура льва из коргонской яшмы, футляр для 4-х томника книг, китайская лампа. Ботаническая коллекция Бийского краеведческого музея им. В.В.Бианки включает уникальный гербарий 1922 года из экспедиции братьев Бианки на Алтай.

Приказ о создании в школе музея им. В. Бианки от 15.03.2024 года. Официальное открытие 28.05.2024 г.

Музей создан по инициативе сотрудников школы и внука писателя А.М. Бианки. С ноября 2023 года Александр Михайлович встречается с учащимися школы, рассказывает им о своем деде, о своей профессиональной деятельности, оказывает консультации по исследовательской работе школьников, проводит экскурсии по городу.

Ведется совместная работа с архивными материалами В.В. Бианки.

В настоящее время все, переданное в музей из личных вещей В. Бианки, находится на временном хранении в музее.

В экспозиции музея представлены чучела тетерева, утки и глухаря, а также книги В. Бианки

Часть кабинета писателя представлена личными вещами, переданными на временное хранение внуком В. Бианки (столик, печатная машинка, венский стул. куртка, оленьи рога). Уголок создан по эстампу художника М. Кукса с изображением кабинета писателя.

На выставке также представлены следующие вещи, сохраненные потомками: бинокль, полевая сумка, занавеска, детали гардины и др.

г. Санкт-Петербург, Туристская улица, дом 28, корпус 2, строение 1

почтовый индекс: 197082

Литераторы В.Бианки

Бианковские адреса

Отец Виталия Бианки – Валентин Львович – руководил орнитологическим отделением Зоологического музея Академии наук. В музее маленький Виталий проводил много времени. Здесь он искал волшебное слово, которое бы могло оживить зверей и птиц.

Здесь в гимназии учились братья Виталия Бианки. Лев окончил ее с золотой медалью, Анатолий учился очень хорошо, а вот Виталий, с трудом дойдя до старших классов, совсем отказался от учебы.

Тут находилась частная гимназия Столбцова, куда Виталия Бианки перевели из гимназии при Петербургском историко-филологическом институте.

Здесь в 1915 году Виталий Бианки поступил на естественное отделение физико-математического факультета.

Именно сюда в годы Первой мировой войны в юнкера был зачислен Виталий Бианки. Рядом – на Пионерской ул., 16, – находились казармы, где он жил во время обучения.

Сюда Виталия Бианки отвозили, когда он уже сильно болел и не мог сам ездить в лес. Здесь писатель гулял и слушал пение птиц.

Здесь была квартира семьи Ливеровских. Юный Виталий был частым гостем литературных вечеров, которые устраивала хозяйка квартиры – филолог-романист Мария Исидоровна Ливеровская.

Сюда Виталий Бианки вернулся в 1923 году. Здесь он прожил до конца жизни. На этом здании под окнами кабинета писателя в год 100-летия со дня его рождения повесили мемориальную доску.

Здесь находилась студия детских писателей, созданная Ольгой Капицей, в которую ходил Виталий Бианки.

В 1919 году в этом здании разместились несколько издательств, а в доме 24 – ленинградская редакция «Детгиза», которой 13 лет руководил Самуил Маршак. В «Детгизе» публиковались и книги Бианки.

Виталий Бианки дружил со знаменитым драматургом Евгением Шварцем. И часто ходил в этот театр.

Страстный любитель футбола, Виталий Бианки играл в него с ранней юности. А когда здоровье уже не позволяло играть, оставался болельщиком. И часто ходил смотреть игры на стадион, благо тот находился возле его дома.

Дачный дом семьи Бианки, не сохранился. Дача располагалась на улице Мира, 27. Семья Бианки проводила там летние месяцы с 1907 года.

Дом, где жил В. В. Бианки вместе со своим братом Анатолием, не сохранился, но будущий известный детский писатель и исследователь природы получил вечную прописку в Бийске - его именем назван краеведческий музей.

Здесь летом 1937 года семья известного писателя-натуралиста Виталия Бианки поселилась в доме, который сохранился до наших дней. Они прожили в деревне несколько лет, до 1942 года. Это место стало центром «Бианковских чтений», которые проводятся каждый год.

В фонде Новгородского городского финансового отдела Государственного архива Новгородской области (ГАНО) были обнаружены любопытные документы, касающиеся адреса, по которому проживал Виталий Бианки в Новгороде. С помощью краеведов Н. Васильевой и И. Савиновой удалось доподлинно установить, что 16 сентября писатель переехал на улицу Московскую, дом 87. Это бывшая лютеранская кирка, после революции приспособленная под жилое помещение. По имеющейся в архиве планировке 47 квартала, куда входил дом № 87, видно, что этот дом и стоящий рядом с ним 89-й, располагались на углу Московской и Андреевской улиц. В настоящее время это несколько раз переделанное строение на углу Б. Московской и Щитной (Красной) улицы, дом 29/10.

Виталий Валентинович Бианки жил в городе Оса Пермской губернии с 1942 по 1946 год. В этот период он активно занимался литературной деятельностью, писал рассказы и сказки для детей, а также сотрудничал с местными газетами и журналами.

Ул. Интернациональная, 42

В настоящее время утрачен

Мемориалы В.Бианки

Скульптура на могиле В. Бианки

Памятник на могиле Виталия Бианки на Богословском кладбище создала Жермен Яновна Мелупп, ученица писателя и подруга его семьи, известная скульптор.

На памятнике изображена задумчивая, сидящая на камне девушка с бельчонком на плече. Оригинал скульптурной композиции сейчас находится в доме Бианки, а мраморная копия украшает его могилу.

Памятник был признан объектом культурного наследия, но более чем за 6 десятилетий не реставрировался.

На доме 58 3-й линии Васильевского острова установлена гранитная мемориальная доска: «В этом доме с 1924 по 1959 год жил писатель Виталий Бианки».

Установлена в 1994 г.

Автор

Архитектор: Т.Н. Милорадович

В городе Бийск на здании по улице Советская, 8 установлена мемориальная доска Виталию Валентиновичу Бианки.

Имя Виталия Валентиновича Бианки увековечено на Новгородской земле. На озере Боровно установлен камень со словами писателя: «Утверждаю в трезвом уме и памяти: здесь страна Див. Большим подъемом сил я больше обязан Боровну, чем Кавказу».

В 2012 году в посёлке Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области должен был появиться памятник советскому писателю, педагогу и журналисту Виталию Бианки. Однако скульптура так и не была установлена.

Памятник, общая высота которого составляла 2,8 метра, был практически готов к транспортировке и установке в Лебяжьем. Однако в конце 2012 года произошла смена администрации муниципального образования посёлка, и вопрос о дальнейшей судьбе памятника остался нерешённым. Над созданием памятника работали скульпторы Виктор Онешко и Анатолий Дема.

Дом, в котором находилась дача семьи Бианки, не сохранился. Дача располагалась на улице Мира, 27. Семья Бианки проводила там летние месяцы с 1907 года.

Интервью В.Бианки

Библиография В.Бианки

Прижизненные (до 1959 года)

Издания после 1959 года

Иностранные

О проекте

ГеоБиография Виталия Бианки – мемориальный проект Всероссийского Бианки-клуба, посвященный биографии и творческому наследию любимого многими поколениями читателей «сказочника лесных былей», выдающемуся писателю-натуралисту Виталию Валентиновичу Бианки.

Идея сопоставить творческое наследие и географию на примере биографии Виталия Бианки родилась еще в «доцифровую» эру в стенах московской детской библиотеки № 207 имени В.В. Бианки. Заместители генерального директора ЦБС «Кунцево» Ирина Васильевна Харькова и Юлия Владимировна Пранулис вместе с заведующей библиотеки Ириной Фёдоровной Полицыной при работе над формированием мемориальной коллекции детской библиотеки структурировали материал с учётом географических привязок к городам и населенным пунктом, связанным с жизнью и творчеством Бианки. Основу коллекции составили материалы, переданные в дар библиотеке дочерью художника Еленой Витальевной Бианки на собраниях легендарного «Бианки-клуб» – творческого объединения друзей, учеников и последователей Виталия Валентиновича Бианки. Клуб был создан в Ленинграде и собирался на базе Русского Географического Общества. С 1992 года, Детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки была постоянным ассоциированным членом клуба, на заседаниях которого обсуждались подходы к работе с богатым творческим наследием писателя, новые издательские, библиотечные и образовательные проекты.

Новый «цифровой» этап развития проекта ГеоБиография Виталия Бианки пришелся на 2021 год, когда было принято решение о возрождении «Бианки-клуба» в новом Всероссийском формате работы, подразумевающим объединение потенциала учреждений образования и культуры, носящих имя В.В. Бианки, специалистов сферы культуры, науки и образования, ведущих исследовательскую деятельность, потомков и родственников писателя и его окружения, общественных деятелей.

К 125-летию В.В. Бианки коллектив детской библиотеки во главе с заведующим Владимиром Сергеевичем Головачевым начал активную работу по оцифровке богатого мемориального собрания и разработке виртуальной карты, отражающей географию жизненного и творческого пути писателя-натуралиста.

К 130-летию В.В. Бианки совместными усилиями членов «Бианки-клуба» виртуальная карта была преобразована в многофункциональный интернет-портал «ГеоБиография Виталия Бианки», который включил в себя: интерактивную карту, информационные разделы, посвященные «Бианки-клубу», учреждениям культуры и образования, носящим имя Бианки, архивным и справочным материалам.

«ГеоБиография Виталия Бианки» – открытый и постоянно пополняемы ресурс! Внести свой вклад в его развитие, совершенствование и наполнение могут все, занимающиеся изучением и популяризацией творческого наследия Виталия Валентиновича Бианки!

Рабочая группа проекта:

- Орлова Ольга Анатольевна

- Пранулис Юлия Владимировна

- Харькова Ирина Васильевна

- Головачев Владимир Сергеевич

- Никольская Галина Владимировна

- Горина Ирина Владимировна

- Скрынник Максим Анатольевич

- Васильев Валентин Сергеевич

Учреждения участники проекта:

- детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки (Москва)

- детская библиотека имени В.В. Бианки (г.Тольяти)

- детская библиотека имени В.В. Бианки (г. Оса)

- библиотека В.В. Бианки (г.Новосибирск)

- детская библиотека имени Виталия Бианки (г.Великий Новгород)

- библиотека имени В.В. Бианки (г.Нижний Новгород)

- Лебяжинская библиотека им В.В. Бианки (п. Лебяжье, Ленинградская обл.)

- Бийский краеведческий музей имени В.В. Бианки (г. Бийск)

- МБОУ № 4 имени В.В. Бианки (г. Бийск)

- детская библиотека-филиал имени В.В. Бианки (г. Дмитровград)

- Фонд памяти художника Владимира Шевченко (д. Агалатово, Ленинградская обл.)

Контакты

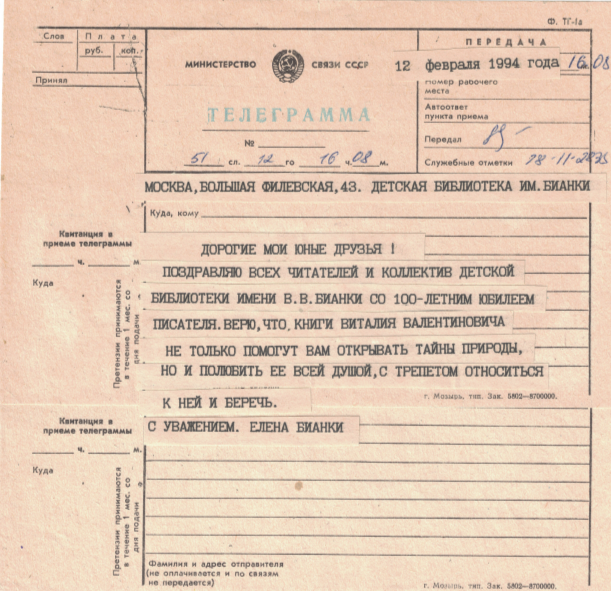

Детская библиотека № 207 имени В.В. Бианки

Адрес: Москва, ул. Большая Филевская, д. 43, стр. 1 (вход со двора)

E-mail: okczao-207@culture.mos.ru

Тел.: +7(499)146-52-72

Всероссийское объединение «Бианки-клуб»: https://vk.com/bianki_klub

Бианки Виталий Валентинович

Виталий Валентинович Бианки родился в 1894 году в Петербурге в семье Валентина Львовича Бианки - ученого, биолога, заведующего орнитологическим отделом Зоологического музея Российской Академии наук. Все его детство и студенческие годы были связаны с этим музеем, с деревней Лебяжьей, где вся семья проводила лето, с походами в лес, где отец учил его наблюдать за всем живым и умению записывать свои наблюдения, с морскими прогулками по Финскому заливу, с научными экспедициями вместе с отцом и братьями на Кавказ и Закавказье. Его увлечение орнитологией (наукой о птицах) было вполне закономерным и, при иных обстоятельствах, он, возможно, стал бы ученым-орнитологом, как и его отец, но судьба распорядилась иначе.

В 1916 году с университетской скамьи Виталий был призван а армию. Окончив ускоренные курсы Владимирского военного училища в чине прапорщика, он был направлен в артиллерийскую бригаду в Царское село (ныне г. Пушкин). Период 1917-1919 годы - сложный и достаточно противоречивый в жизни В. В. Бианки. По его собственноручным показаниям, которые он дал в 1925 году органам ОГПУ: "в феврале 1917 года участвовал в свержении царского правительства... В то же самое время примкнул... к партии эсеров. Работал в комиссии по охране художественных памятников Царского села". Весной 1918 года часть, где служил Бианки, была отправлена на Волгу, в Самару, где он работал в газете "Народ". После захвата Самары белочехами, там организуется комитет членов Учредительного собрания (КОМУЧ), по сути белогвардейско-эсеровский орган власти на территории Среднего Поволжья и Приуралья. Революционный пыл молодого Бианки к тому времени значительно поостыл, карьера военного его не привлекала тоже и, когда вместе с семьей, как член КОМУЧа. Виталий был отправлен белочехами в Уфу, он, по его словам: "пошел на базар и переменил свое военное платье на штатское, заявив партии, что от работы в ней отказываюсь... Уехал с семьей в Томск, а оттуда в Бийск".

В Бийск В. В. Бианки приезжает в ноябре 1918 года уже под фамилией Белянин и поступает на службу в Бийскую земскую управу писцом 2-го разряда.

Летом 1919 года Виталия Валентиновича вновь мобилизовали, теперь уже в колчаковскую армию, из которой он дезертировал осенью того же года. По документам он числился Виталием Беляниным - студентом Петроградского университета и орнитологом-коллектором Зоологического музея Российской Академии наук. Эти документы позволили ему стать лектором по орнитологии в Алтайском народном университете, хранителем фундаментальной библиотеки и лаборантом-зоологом в музее университета.

Сразу после изгнания колчаковцев, Бианки с головой уходит в общественную и просветительскую работу в Бийске. Его назначают инструктором по музейному делу уездного отдела народного образования. Бианки продолжает читать лекции на учительских курсах при народном университете, участвует в работе местного Общества любителей природы, публикует в газете "Алтай" свои заметки про птиц. Птицы - это особая любовь Виталия Валентиновича. Как он сам писал: "Каждый новый птичий голос весной подарок. И какое наслаждение отмечать эти новые голоса..."

Особенно увлекала его работа с детьми. Бианки начинает преподавать биологию и мироздание (астрономию) в школах 2-ой ступени имени Луначарского и имени III Коминтерна. Совместные походы в лес, часто с ночевкой, любительские спектакли, литературные вечера, диспуты - всему этому он отдавался со всей страстью и энергией молодости. Красивый и веселый, талантливый рассказчик и неутомимый путешественник, образованный и на редкость музыкальный, учитель от Бога - не удивительно, что он стал кумиром для бийской молодежи. Очень образно написала о том времени одна из его учениц Е. Ф. Ерогова: Мы стремились к нему, как пчелы к цветку".

К тому времени В. В. Бианки уже не жил вместе со своей семьей, расставшись с З. Захаревич вскоре после приезда в Бийск. Его увлеченность Алтаем, творческая работоспособность, энтузиазм несомненно были связаны и с появлением в его жизни молоденькой учительницы французского языка, красавицы и умницы Веры Николаевны Клюжевой. В письме к своему другу Г. Х. Иогансену Виталий Валентинович пишет: "Настроение у меня, как всегда, хорошее "через все". В большей части обязан я этим любимому другу своему - Верике. Узнаешь ее поближе - сам поймешь меня."

Не менее увлекательным, чем занятия с детьми, стала для него организация и работа в городском краеведческом музее. Из протокола 13 заседания коллегии отдела народного образования известно, что с 24 января 1920 года для заведования зоологическим отделом готовящегося к открытию музея приглашен Белянин-Бианки Виталий Валентинович. Зоологическая коллекция музея была создана на базе коллекции народного университета и первых сборов Бианки, сделанных во время его двух экспедиций по Алтаю. Первая, в 1921 году - верховья р. Чарыш, в следующем году - на юго-восток до Горно-Алтайска и дальше на Телецкое озеро. Обратно в Бийск вернулись на плотах по Бие.

В ноябре 1920 года была создана метеостанция, которая находилась в ведении музея и в которой работал брат В. В. Бианки - Анатолий Валентинович. Он приехал в Бийск из Петрограда после скоропостижной смерти их отца Валентина Львовича и поселился с семьей на окраине города. Туда переехал и Виталий, сначала один, но вскоре он женился на Вере Николаевне Клюжевой. Стали жить одной дружной семьей.

Работа в музее была увлекательной, но протекала в трудных условиях послевоенной разрухи. Зимой работать было практически невозможно. Помещение плохо отапливалось из-за нехватки дров. В январе 1921 года В. В. Бианки пишет Г. Х. Иогансену в Томск: "Итак, музей прочно (до весны - это теперь ясно) закрыт. Обычная температура в нем 18 градусов. Все мы работаем в школе..." В школах также были проблемы с отоплением. Из-за плохой подготовленности к зиме в октябре 1921 года Виталий Валентинович вместе с другими учителями был арестован. Сидели в ЧК, в тюрьму их не переводили. Арестанты, а это были, в основном, молодые люди, времени даром не теряли: читали друг другу лекции, спорили и дружно пели хором. По ходатайству собрания учителей Бийска в конце октября арестованных освободили. В письме к Г. Х. Иогансену от 15 декабря 1921 года Бианки пишет: "За это время я посидел там, где всякому порядочному русскому человеку надлежит провести некоторую часть своей жизни".

Из переписки с Г. Х. Иогансеном видно, что в эти годы Виталий Валентинович всерьез задумывается над тем, что ему выбрать главным делом своей жизни: "В моей личной жизни произошел решительный переворот. Мне окончательно надоело быть "сплошным дилетантом" и бездельником; я твердо решил стать чем-нибудь в чем-нибудь. Прежде всего мне необходимо хоть бы в одной области углубить свои познания. Областью этой я намерен избрать узко - орнитологию (ибо люблю птах больше, чем тебе могло показаться), широко - биологию".

Кратковременное пребывание в партии эсеров не прошло для В. В. Бианки без последствий. В 1922 году, осенью, ему грозил арест и более серьезный, чем первый. Судьбу не испытывают дважды, и братья Бианки с семьями спешно возвращаются в Петроград, покинув Бийск навсегда. В конце жизни в одном из писем В. В. Бианки напишет: "Могу только в нескольких словах рассказать, какой уголок страны больше всего понравился, пришелся мне по душе... Это - АЛТАЙ. В жизни не видел ничего более прекрасного. Я жил там четыре года и до сих пор вспоминаю это, как чудесный сон"'.

В Петрограде Виталий Валентинович окончательно определился в своих творческих исканиях. Он не стал заканчивать университет, целиком отдавшись литературе. В 1923 году в частном издательстве "Радуга" выходит его первая книга "Чей нос лучше". Литературный дебют оказался успешным. Воодушевленный Бианки пишет в 1923 году своему другу А. В. Квачевской: ''Буду писать для детей, в этой области сделано так мало, такой простор для начинающего писателя. И я уверен, что хорошая книга для детей пробудит интерес и у взрослых читателей, которые способны проникнуть ребячьими радостями и печалями". Книжки выходили одна за одной и шли нарасхват. Имя Бианки и его забавные рассказы запоминались легко и детьми и взрослыми.

Материальное благополучие, семейное счастье, свободное творчество, почетное место в среде советской творческой элиты - жизнь удалась! А Бианки хочется большего. По воспоминаниям А. В. Квачевской, после прочтения книги Р. Тагора "Личное", писатель мечтал создать школу-коммуну, которая должна быть построена приблизительно на тех же принципах, какими руководствуется Р. Тагор: "Это должно быть лесное убежище. Ашрам. Представляете, как будет чудесно? Мы там будем жить и работать с учениками, помогать ориентированию новых людей и одновременно - сами учиться у них. Мы будем принимать в школу всех детей, - писал Виталий Валентинович, - сейчас столько несчастных ребят, которым необходимо вернуть детство".

Красивая мечта осталась лишь мечтой, а счастливая и благополучная жизнь осложнилась новым арестом. 25 декабря 1925 года В. В. Бианки был обвинен в связи с некой подпольной организацией и осужден на три года ссылки в г. Уральск. Виталий Валентинович много пишет в это время: повести "Одинец" про лося и "Аскыр" - про саянского соболя; рассказы "Бун" и "Последний выстрел" про Алтай; повесть "Карабаш" про беспризорную девочку и ее четвероногого друга, уральские впечатления. В 1928 году по ходатайству влиятельных друзей, в частности, М. Горького, Бианки разрешают переехать в Новгород, а в начале 1929 вернуться в Ленинград.

В 1930 году В. В. Биаики вместе с другом, художником В. И. Курдовым отравляются на Обский Север. Во время путешествия Бианки вел записи, а художник рисовал. По возращении они издали книжку о своих путевых впечатлениях "Конец земли".

3 ноября 1932 года снова арест и освобождение "за отсутствием улик". 24 марта 1935 года (после убийства С. М. Кирова) В. В. Бианки арестован как "сын личного дворянина, бывший эсер, активный участник восстания против советской власти". Приговор - ссылка на 5 лет в город Иргиз Актюбинской области. И вновь за Бианки активно хлопочет Горький. Иргиз заменен на Уфу, а вскоре ссылка вовсе была отменена.

В мае 1942 года В. В. Бианки вместе с семьей эвакуируется на Урал в город Осу. Писателю очень понравился этот древний городок, основанный как слобода еще во времена Ивана Грозного. К тому же здесь была хорошая охота и "подножный корм" - огород, что было немаловажно в военные годы.

Летом 1945 года семья Бианки возвращается в Ленинград. Здоровье уже подорвано, но жизнелюбия, оптимизма, работоспособности хватает и на написание новых рассказов, и на участие в детских журналах, и на помощь молодым и талантливым. И, конечно же, издание главной книги жизни - "Лесной газеты". При переиздании (их было 14), она вбирала в себя все новые и новые рассказы, увеличиваясь в объеме. В этой книге писатель и натуралист слились в авторе воедино. Переведена "Лесная газета" па разные языки и издана во многих странах мира.

В 50-е годы возникает и воплощается идея о радиопередаче для детей о природе. Передача эта была ежемесячной и получила название "Вести из леса". Для послевоенного поколения детей она была любимой и познавательной. "Чтобы занятно было, - говорил Бианки при подготовке очередной передачи своим коллегам, - чтобы не скучали ребята, а радовались". "В больнице, за день до смерти, - пишет Е. В. Бианки, дочь писателя, - отец слушал "Вести леса", радовался, что удалось записать на магнитофон и включичить в передачу настоящие голоса птиц, его любимых птиц..." По разному проходят свой жизненный путь люди, и талантливые в том числе. Иные, как яркий факел, как метеор, вспыхнут и погаснут, на короткий миг осветив своим светом, оставив после себя острую и пронзительную память, неясную горечь прерванного полета. Как правило, это люди, не вписавшиеся в действительность, бунтари по природе, "белые вороны" в черной стае. Есть и другие: они светят ровно и долго, освещая и согревая все вокруг себя. В жизни они видят лишь её светлые стороны и радуются каждому прожитому дню, каким бы он ни был. Это - мудрецы с душой ребенка. К таким людям принадлежал и В. В. Бианки. Лучше, чем он сам написал, не скажешь: "Есть среди нас редкие люди: широко раскрытыми глазами ребенка смотрят они на мир. Чутко внимая всем его голосам - и все, что он рассказывает им о себе, переводят для нас на наш человеческий язык - язык любви к полной красоты и чудес нашей вселенной".

По материалам издания "Галерея выдающихся людей города Бийска", выпуск II. http://www.biysk.secna.ru/bianki-vitalii-valentinovich-1

Школы

21 апреля 2011 года городская Дума Бийска приняла историческое решение о присвоении МОУ СОШ №4 г.Бийска имени В.В.Бианки

В 1921 году, 1 октября Виталий Валентинович Бианки был принят преподавателем в школу имени 3-го Коминтерна. Вёл уроки биологии и мирозданияв двух старших 7-ой и 9-ой группах. Уволился 1 сентября 1922 года в связи с переездом на постоянное место жительства в город Ленинград.

Муромцевский переулок, 6, Бийск

+7 (3854) 33-12-47

Бианки в детском творчестве

Бианки-клуб

Информационная группа Бианки-клуба Вконтакте: https://vk.com/bianki_klub